春分の日2024年はいつ?時間や日の出・日の入り時刻と昼夜の長さ!

国民の祝日の1つであり、太陽が真東から昇り真西に沈むといわれる「春分の日」。

春のお彼岸の中日でもあるため、2024年はいつなのか気になる人も多いですよね。

この日は二十四節気の1つ「春分」にあたる日なので、天文学に基づく正確な時間も知っておきたいですね!

また、春分の日は「昼夜の長さが同じ」といわれていますが、当日の日の出・日の入り時刻から両者を比較してみました。

実際には昼の方が夜より長いのですが、その理由についてもまとめています。

そこで今回は、春分の日2024年はいつ?時間や日の出・日の入り時刻と昼夜の長さ!というテーマで詳しくご紹介しますね。

Sponsored Link

春分の日2024年はいつ?

2024年(令和6年)の春分の日は、3月20日(水)です。

太陽と地球の位置関係により日付が変動するため、ハッピーマンデーの影響を受けない祝日になります。

3月17日(日)~23日(土)までの一週間が「春のお彼岸」で、その中日に当たるのが春分の日です。

ちなみに、日本の祝日法による趣旨は「自然をたたえ、生物をいつくしむ」とされています。

また、この日は太陽が春分点を通過する日なので、天文学における「春分」の時間も確認しておきましょう!

春分の正確な時間は?

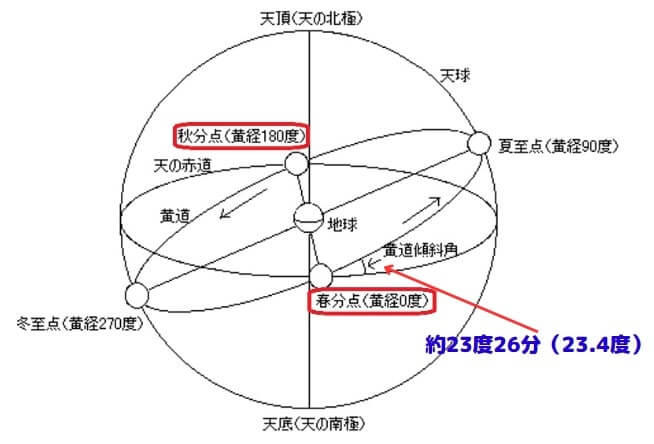

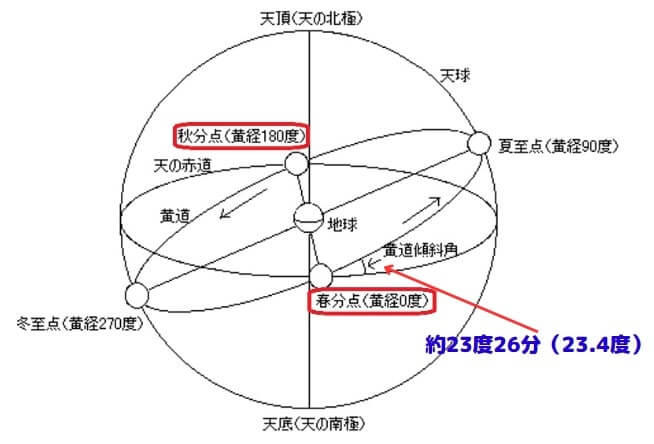

春分の日は、太陽が春分点(太陽黄経0度)を通過する日のことで…

天文学に基づく二十四節気においては、第4の節気「春分」を迎える日でもあります。

日本の国立天文台(NAOJ)が発表している、2024年の春分の時間は3月20日12時06分です。

上記画像の通り、天の赤道と黄道がなす黄道傾斜角(約23度26分=23.4度)が0度になる時刻を表しています。

Sponsored Link

春分の日2024年の日の出・日の入り時刻は?

次に、春分の日(3月20日)の日の出・日の入り時刻をご紹介します。

これだけで太陽が昇っている時間(昼の長さ)がわかりますので、太陽が沈んでいる時間(夜の長さ)と比較することができます。

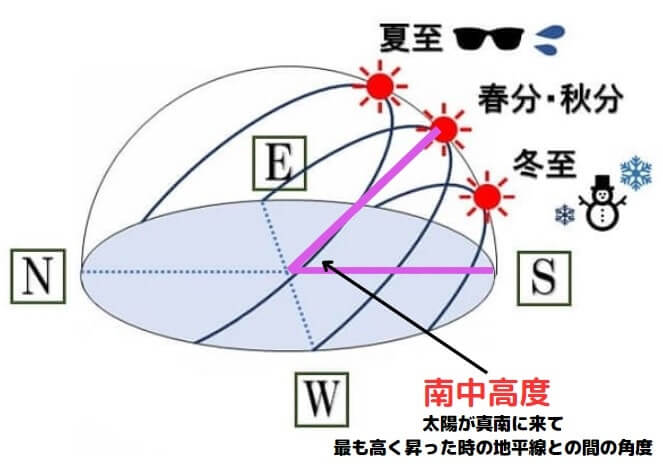

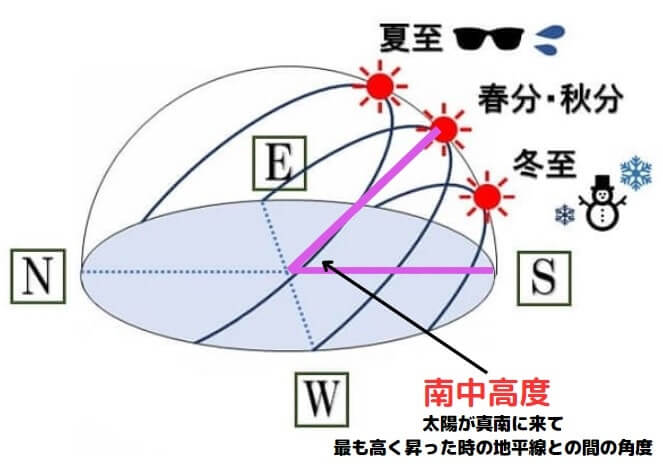

また、太陽が昇る高さを表す南中高度も併せてご紹介します。

国立天文台(NAOJ)が発表している地域ごとの詳細は以下の通りです。

| 地域 | 日の出 | 日の入り | 南中高度 |

| 札幌 | 5:38 | 17:47 | 46.9度 |

| 仙台 | 5:40 | 17:49 | 51.7度 |

| 新潟 | 5:47 | 17:56 | 52.1度 |

| 東京 | 5:45 | 17:53 | 54.3度 |

| 小笠原 | 5:35 | 17:43 | 62.9度 |

| 名古屋 | 5:56 | 18:04 | 54.8度 |

| 大阪 | 6:02 | 18:10 | 55.3度 |

| 広島 | 6:14 | 18:22 | 55.6度 |

| 高知 | 6:10 | 18:18 | 56.5度 |

| 福岡 | 6:22 | 18:30 | 56.4度 |

| 鹿児島 | 6:22 | 18:29 | 58.4度 |

| 那覇 | 6:33 | 18:41 | 63.8度 |

春分の日は、東日本のほとんどの地域で日の出が朝5時台、日の入りが夕方17時台となっています。

最も東に位置する小笠原は「5:35~17:43」で、最も早くなっていますね!

経度の関係上、西日本だと日の出が6時台、日の入りが18時台とやや遅くなりますね。

最も西に位置する那覇は「6:33~18:41」で、小笠原より1時間程度遅くなっていることがわかります。

南中高度については緯度の低い小笠原の62.9度、那覇の63.8度を除くと50度以内に収まっているため、春分の日は太陽の昇る高さも夏至と冬至の中間くらいですね。

Sponsored Link

春分の日の昼夜の長さはどのくらい?

上記、日の出・日の入りグラフをもとに、春分の日の昼夜の長さを算出してみました。

一般的には「昼と夜の長さが同じ」といわれていますが、実際には完全に同じという訳ではありません。

結果は以下グラフの通りで、どの地域でも昼の方が夜より14~18分程度長くなっているのがわかります。

| 地域 | 昼の長さ | 夜の長さ |

| 札幌 | 12時間09分 | 11時間51分 |

| 仙台 | 12時間09分 | 11時間51分 |

| 新潟 | 12時間09分 | 11時間51分 |

| 東京 | 12時間08分 | 11時間52分 |

| 小笠原 | 12時間08分 | 11時間52分 |

| 名古屋 | 12時間08分 | 11時間52分 |

| 大阪 | 12時間08分 | 11時間52分 |

| 広島 | 12時間08分 | 11時間52分 |

| 高知 | 12時間08分 | 11時間52分 |

| 福岡 | 12時間08分 | 11時間52分 |

| 鹿児島 | 12時間07分 | 11時間53分 |

| 那覇 | 12時間08分 | 11時間52分 |

春分の日で昼夜の長さの差が最も大きいのが、札幌、仙台、新潟です。

「12時間09分ー11時時間51分」で、18分も昼の方が長くなっています。

その他の地域も「12時間08分ー11時間52分」で、やはり昼の方が夜より16分も長くなっています。(※鹿児島のみ14分の差)

今年に限ったことでなく、春分の日は毎年同じように昼の方が長いのですが、それには以下のような理由があります。

春分の日に昼の方が夜より長い理由

春分の日に昼の方が夜より長い理由は、以下2点が影響しています。

- 日の出と日の入りの定義

- 地球上の大気による太陽光線の屈折

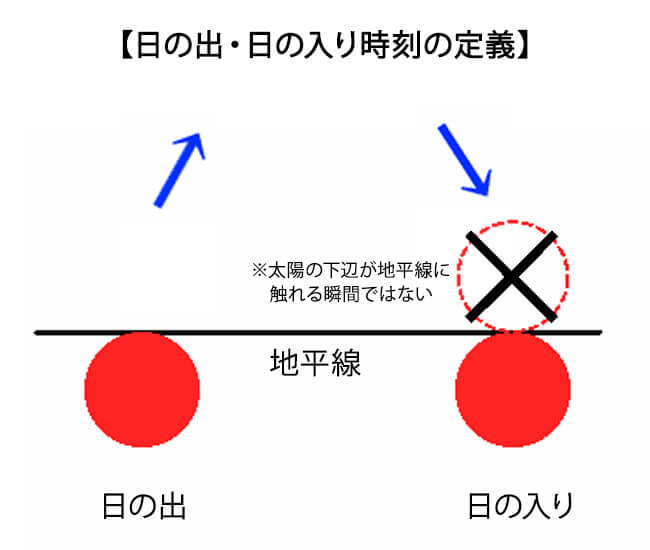

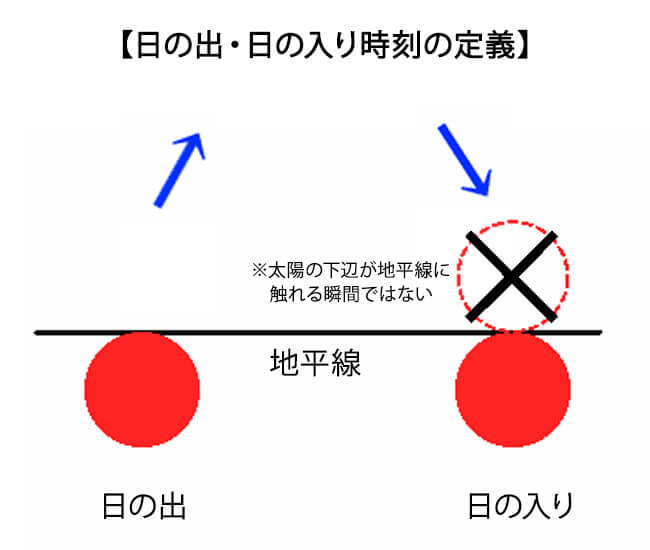

1つ目の理由となる「日の出と日の入りの定義」ですが、正式には以下の通りとされています。

- 日の出:太陽の上辺が地平線の高さに昇った瞬間

- 日の入り:太陽の上辺が地平線に隠れた瞬間

どちらも「太陽の中心」を採用していれば条件は同じですが、この定義であれば必ず昼の方が長くなりますよね。

仮に、日の入りが「太陽の下辺が地平線に隠れた瞬間」と定義されていた場合と比較すると、太陽の直径1個分が動く時間の差が生まれます。

2つの目の理由となる「地球上の大気による太陽光線の屈折」も大きく影響しています。

太陽光線は地平線付近に近づくにつれ、地球上の大気によって屈折して私たちの目に届いています。

この光の屈折により、地平線上付近にある日の出や日の入り頃の太陽は直径1個分浮いたように見えているのです。

まだ地平線付近に達していないのに東の空に太陽が見えたり、完全に西に沈んでいるはずなのに太陽がまだ見えているという現象が起こります。

朝夕2回起こる現象なので、合計太陽の直径2個分が移動する時間の分、昼の方が長くなっています。

この2つの理由から、春分の日は昼の方が夜より太陽直径3個分が動く時間の分、長くなっているのです。

では、実際に昼と夜の長さが同じになるのはいつ頃か気になりますよね。

2024年の東京を例に出すと、3月17日に「日の出=5:49」「日の入り:17:50」と計算されており、夜も昼もほぼ12時間ずつという長さになりますね!

例年、春分の日の3~4日前くらいが目安となっています。

Sponsored Link

2025年以降の春分の日は?

2025年以降の春分の日はまだ正式決定されていませんが、国立天文台の「春分」の時刻により予測することは可能です。

予測といっても宇宙に大きな動きがない限り、計算が大きく狂うこともないでしょう!

実は2024年~2055年の春分の日のサイクルには以下のような法則性があります。

- 閏年からの3年間=3月20日

- 閏年の前年のみ=3月21日

現時点での詳細は以下の通りとなっています。(※ピンク背景=閏年)

| 西暦 | 春分の日 | 春分(時間) |

| 2025年 | 3月20日(木) | 18:01 |

| 2026年 | 3月20日(金) | 23:45 |

| 2027年 | 3月21日(日) | 05:24 |

| 2028年 | 3月20日(月) | 11:16 |

| 2029年 | 3月20日(火) | 17:01 |

| 2030年 | 3月20日(水) | 22:51 |

| 2031年 | 3月21日(金) | 04:40 |

| 2032年 | 3月20日(土) | 10:21 |

| 2033年 | 3月20日(日) | 16:22 |

| 2034年 | 3月20日(月) | 22:16 |

| 2035年 | 3月21日(水) | 04:01 |

| 2036年 | 3月20日(木) | 10:02 |

| 2037年 | 3月20日(金) | 15:50 |

| 2038年 | 3月20日(土) | 21:40 |

| 2039年 | 3月21日(月) | 03:31 |

| 2040年 | 3月20日(火) | 09:11 |

春分の日の日付は覚えにくいと思いますが、しばらくは「閏年の前年のみ3月21日」と覚えておくと便利ですね。

Sponsored Link

春分の日2024年はいつ?時間や日の出・日の入り時刻と昼夜の長さ!のまとめ

2024年(令和6年)の春分の日は3月20日(水)です。

春分の時間は12時06分と発表されています。

お彼岸の中日ということもあり、お墓参りに行かれる方も多いかもしれませんね。

日の出・日の入り時刻をもとに昼と夜の長さを調べてみましたが、全国では14分~18分ほど昼の方が長いこともわかりましたね。

また、春分の日は天体の動きと密接に関係している祝日であるため、未来の日付は天文計算によってある程度の予測は可能です。

3月下旬の忙しい時期になりますが、ホッとひと息つける有意義な祝日になるといいですね!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません