冬至2024年はいつ?日の出・日の入り時刻と南中高度、昼夜の長さ!

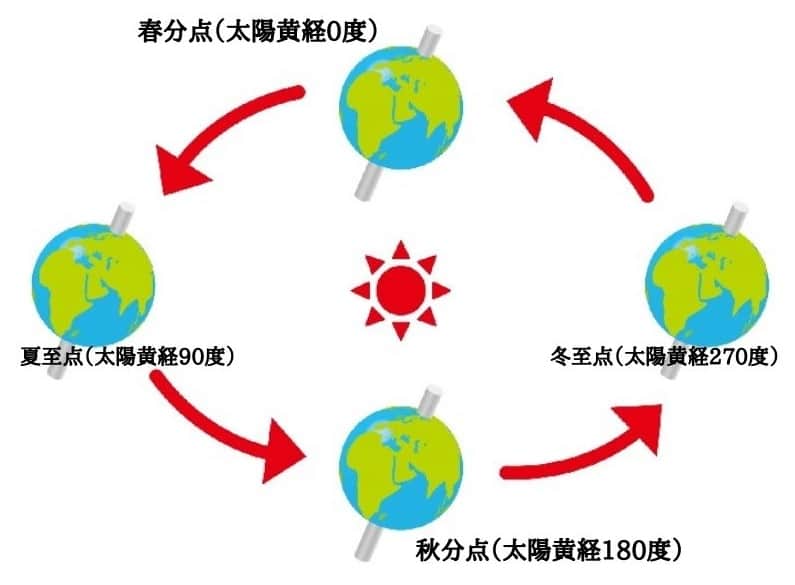

二十四節気の22番目で、太陽黄経270度に達する日を意味する「冬至」。

季節の大きな節目とされる「二至二分」の1つで、夏至とは真逆の季節に当たります。

冬至は1年で最も夜の時間が長いといわれていますので、2024年はいつなのか気になりますよね。

また、当日の日の出・日の入り時刻を元に、昼夜の長さ(時間差)を算出・比較してみました。

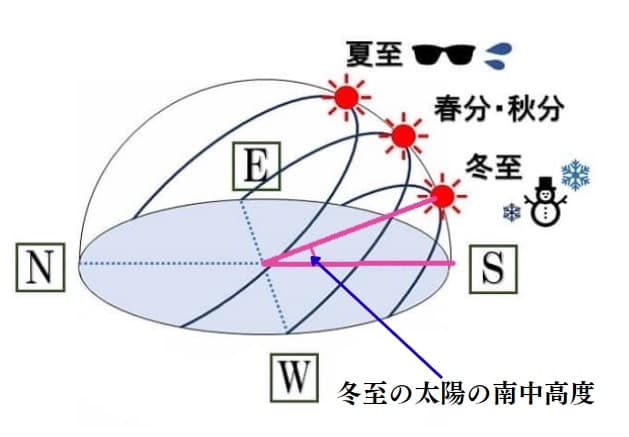

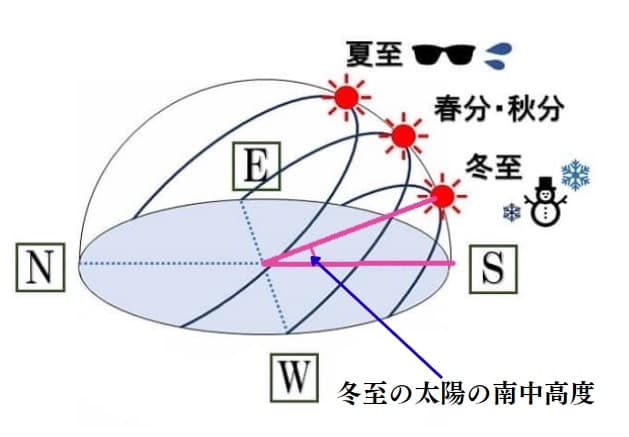

太陽が昇る高さを表す南中高度や、日照時間についてもチェックしておきましょう!

そこで今回は、冬至2024年はいつ?日の出・日の入り時刻と南中高度、昼夜の長さ!というテーマでご紹介しますね。

Sponsored Link

冬至2024年はいつ?時間は?

2024年(令和6年)の冬至は12月21日(土)となっています。

国立天文台(NAOJ)が発表している、太陽黄経270度に達する時間は18時21分です。

日付は太陽の周りを公転する地球の速度や位置、閏年(1日多い)の影響を受けるため、毎年固定ではありません。

1992年以降、冬至は「平年=12月22日」「閏年=12月21日」という法則性が続いており、2024年はパリ夏季五輪を控えた閏年です。

ちなみに、季節の大きな節目とされる今年の「二至二分(にしにぶん)」については以下の記事にまとめています。

冬至の期間はいつからいつまで?

冬至は1年間を24等分の季節に分けた二十四節気の1つなので、もともと以下の期間を表しています。

太陽黄経が285度に達する次の節気「小寒」が来年1月5日(日)なので、その前日までとなります。

Sponsored Link

冬至2024年の日の出・日の入り時刻と南中高度!

次に、2024年の冬至の日の日の出・日の入り時刻と南中高度をご紹介します。

上記画像の通り、南中高度とは太陽が真南に来て最も高く昇った時の地平線との間の角度です。(※仮に0度なら太陽が地平線上にあり、90度なら頭上まで昇ることになる。最大90度)

全国各地の詳細は以下の通りとなっています。

| 地域 | 日の出 | 日の入り | 南中高度 |

| 札幌 | 7:03 | 16:03 | 23.5度 |

| 仙台 | 6:49 | 16:20 | 28.3度 |

| 新潟 | 6:56 | 16:28 | 28.7度 |

| 東京 | 6:47 | 16:32 | 30.9度 |

| 小笠原 | 6:16 | 16:43 | 39.5度 |

| 名古屋 | 6:57 | 16:44 | 31.4度 |

| 大阪 | 7:01 | 16:51 | 31.9度 |

| 広島 | 7:13 | 17:04 | 32.2度 |

| 高知 | 7:06 | 17:02 | 33.0度 |

| 福岡 | 7:19 | 17:14 | 33.0度 |

| 鹿児島 | 7:13 | 17:19 | 35.0度 |

| 那覇 | 7:12 | 17:42 | 40.4度 |

上記グラフを見ると、冬至の日の日の出時刻が最も早いのが小笠原の6:16、最も遅いのが福岡の7:19。

逆に、日の入り時刻が最も早いのが札幌の16:03、最も遅いのが那覇の17:42です。

また、南中高度が最も高いのが那覇の40.4度、最も低いのが札幌の23.5度となっています。

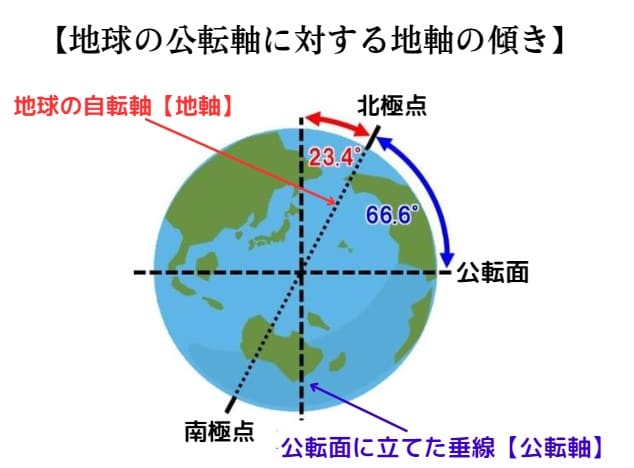

年間を通じて緯度が高いほど南中高度は低くなりますが、特に冬至の頃になると北極では極夜、南極では白夜という現象も起こります。

日の出・日の入り時刻と南中高度は地域の経度や緯度の影響を受けますが…

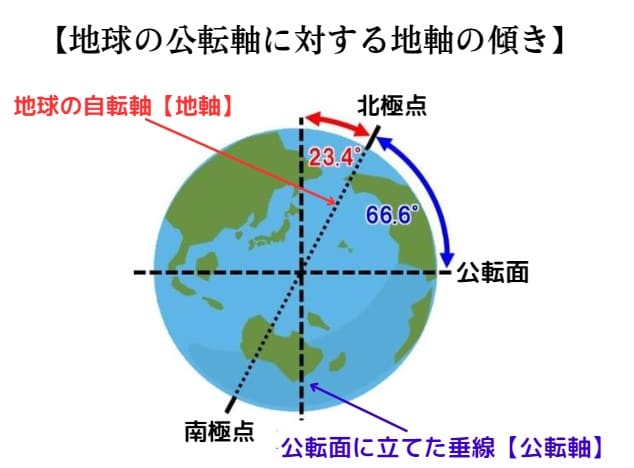

以下のイラストの通り、地球の公転軸に対して自転軸(地軸)が23.4度傾いていることが大きく関与しています。

しかも、冬は北半球が太陽と逆の方向へ傾くため…

全国的に見ても冬至の日は日の出時刻が遅く、日の入り時刻は早い傾向にあり、緯度が高いほど南中高度は一層低くなります。

※冬至の頃は北半球が太陽とは逆の方へ傾く

太陽が最も高く昇る夏至と、最も低い位置までしか昇らない冬至は、お住まいの地域の緯度さえわかれば南中高度を簡単に求めることができます。

日本を含む北半球の場合、それぞれの計算式は以下の通りです。

- 夏至=90-(その場所の緯度)+23.4(度)

- 冬至=90-(その場所の緯度)-23.4(度)

冬至の日の出が1年で最も遅く、日の入りが最も早い?

冬至の日は、最も夜の時間が長いといわれるため…

1年のうちで日の出が最も遅く、日の入りが最も早いと思われがちです。

しかし、実際には異なっており、以下のような現象が起こっています。

- 日の出が最も遅いのは、冬至から約半月後の1月上旬

- 日の入が最も早いのは、冬至より約半月前の12月上旬

つまり、両者のバランスが噛み合い、1年のうちで最も夜が長くなる日が冬至になります。

Sponsored Link

冬至の昼夜の長さは?

前述した全国各地の日の出・日の日り時刻から、2024年の冬至の日の昼夜の長さ(時間差)がどれくらいか算出してみました。

昼の定義は、太陽が地平線(水平線)より上に出ていることで、夜は日没から翌朝太陽が昇るまでの時間です。

| 地域 | 昼の長さ | 夜の長さ | 昼夜の時間差 ※全て夜が長い |

| 札幌 | 09時間00分 | 15時間00分 | 6時間00分 |

| 仙台 | 09時間31分 | 14時間29分 | 4時間58分 |

| 新潟 | 09時間32分 | 14時間28分 | 4時間56分 |

| 東京 | 09時間45分 | 14時間15分 | 4時間30分 |

| 小笠原 | 10時間27分 | 13時間33分 | 3時間06分 |

| 名古屋 | 09時間47分 | 14時間13分 | 4時間26分 |

| 大阪 | 09時間50分 | 14時間10分 | 4時間20分 |

| 広島 | 09時間51分 | 14時間09分 | 4時間18分 |

| 高知 | 09時間56分 | 14時間04分 | 4時間08分 |

| 福岡 | 09時間55分 | 14時間05分 | 4時間10分 |

| 鹿児島 | 10時間06分 | 13時間54分 | 3時間48分 |

| 那覇 | 10時間30分 | 13時間30分 | 3時間00分 |

冬至の日の昼夜の長さを見ると、緯度の高い札幌では6時間00分も夜の長さが昼の長さを上回っています。

一方、緯度の低い那覇では3時間00分、小笠原でも3時間06分の差となっており、札幌に比べると昼夜の時間差は大きくありません。

東京の場合は、昼より夜の方が4時間30分長くなっています。

日本だけでも緯度の差で昼夜の長さが変わってきますので、冬至の日の北極圏や南極圏ではもっと大きな差が生じています。

Sponsored Link

冬至の日の日照時間が最も短い訳ではない!

冬至の日は1年で最も日照時間が短いと思われがちですが、それは間違いです。

そもそも気象庁では日照時間について「直達日射量が0.12kW/㎡以上」と定義しています。

目安としては、太陽光により人や物の影が見られる程度であれば「日照」に含まれますが…

雨が降ったり分厚い雲で空が覆われていると、昼でも薄暗くて日光に照射されたとはいえないことも多いのです。

「山梨県が日照時間が日本一」といわれるのは、山で囲まれていて湿った空気が入りにくく晴れの日が多いからです。

日本の場合だと夏至の頃は梅雨時ですし、夏場にはゲリラ豪雨などもありますので、日照にカウントされない時間も少なくありません。

冬至は最も日照時間が短いと書いてあるWEBサイトは非常に多いですが、決して信用しないでくださいね!

あくまで冬至は「最も昼が短く、夜が長い」といわれる日のことです。

冬至2024年はいつ?日の出・日の入り時刻と南中高度、昼夜の長さ!のまとめ

2024年(令和6年)の冬至は12月21日(土)です。

太陽黄経270度に達する時間は18時21分となっています。

また、期間としては、2025年1月4日(土)までの15日間となります。

東京の日の出は6時47分、日の入りは16時32分、南中高度は30.9度で、昼夜の長さの差は4時間30分も夜が長くなっています。

冬至の日の詳細なデータはお住まいの地域ごとに異なりますので、ぜひ参考にしてくださいね!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません