啓蟄とは?2024年はいつ?七十二候や雛人形を片付けると良い理由!

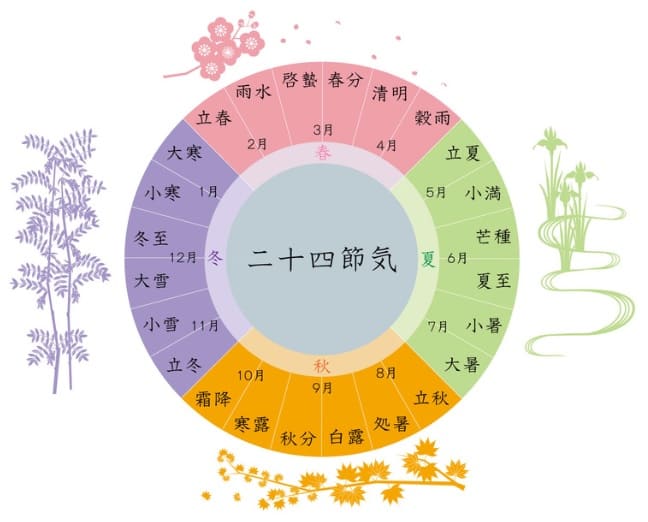

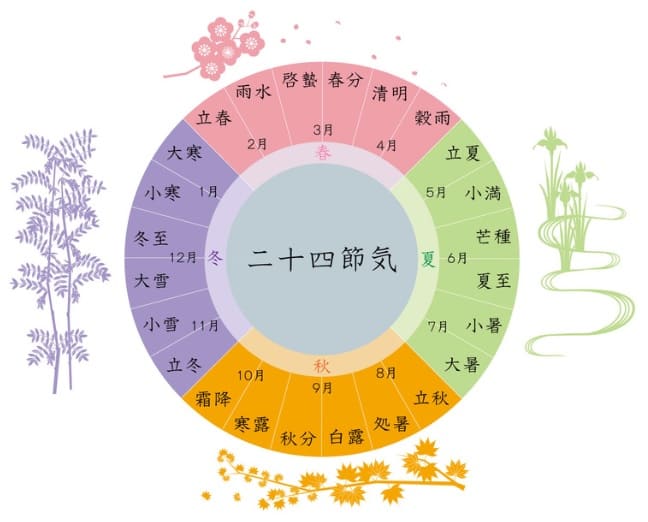

中国の戦国時代に生まれた二十四節気の1つで、春めく頃に巡ってくる節気「啓蟄」。

気温が上昇して過ごしやすくなるイメージもあり、2024年はいつなのか気になりますよね。

また、「啓蟄の意味は?」「七十二候は?」「いつの季語?」という疑問もあると思います。

啓蟄に雛人形を片付けると良いといわれていますが、その理由についてもまとめてみましたよ!

そこで今回は、啓蟄とは?2024年はいつ?七十二候や雛人形を片付けると良い理由!というテーマでご紹介しますね。

スポンサーリンク

啓蟄とは?

啓蟄(けいちつ)とは、1年を24等分の季節に分けた二十四節気の3番目の節気です。

難しい漢字を使いますが…「大地が温まり、冬眠から覚めた虫たちが穴から出てくる頃」を意味しています。

「啓」=「開く」、「蟄」=「冬に虫が地中に閉じこもること」を表しており…

啓蟄は春の陽気に誘われ、虫たちが這い出てきて活動し始める頃を告げる節気となっています。

新暦では3月上旬に巡ってきますが、旧暦においては1月後半~2月前半頃に当たり、「二月節」とも呼ばれています。

二十四節気は旧暦最後の「天保暦」から、太陽と地球の位置関係で日付を決める「定気法」が基準となりました。

この定気法によると、啓蟄とは太陽黄経が345度に達する瞬間を含む日と定義されています。

次の節気(中気)が春分(太陽黄経0度)なので、本格的な春の陽気がすぐそこまで迫っている頃になります。

スポンサーリンク

啓蟄2024年はいつ?時間は?

2024年(令和6年)の啓蟄は3月5日(火)となっています。

日本の国立天文台(NAOJ)が発表している、太陽黄経が345度に達する時間は午前11時23分です。

日付に関しては太陽と地球の位置関係や閏年(1日多い)の影響を受けるため、毎年固定ではありません。

ちなみに、啓蟄は2019年から「閏年の前年=3月6日」、「閏年をはじめとする3年間=3月5日」となる傾向があり、2050年代まで続くと予想されています。

啓蟄2024年の期間はいつからいつまで?

啓蟄は1年を24等分の季節に分けた二十四節気の1つなので、もともと期間を表しています。

2024年の啓蟄の期間は3月5日(火)~3月19日(火)の15日間です。

次の節気(中気)の「春分」が3月20日(水)なので、その前日までになります。

今年は閏年に当たるため、はじめと終わりの日がどちらも1日前倒しになっている印象も強いですね!

啓蟄の七十二候は?

七十二候とは、二十四節気のそれぞれの節気(中気)をさらに「初候・次候・末候」の3つの季節に分け、その頃の自然の様子を短文にして表したものです。

「24節気×3=72候」という計算式が成り立ちますが、それぞれ約5日間と短いです。

【啓蟄の七十二候と意味】※日付は変動するため、2024年限定です

★初候(3月5日~3月9日)

蟄虫啓戸(すごもり むしとを ひらく)=冬籠りの虫が出て来る

★次候(3月10日~3月14日)

桃始笑(もも はじめて さく)= 桃の花が咲き始める

★末候(3月15日~3月19日)

菜虫化蝶(なむし ちょうと なる)=青虫が羽化して紋白蝶になる

スポンサーリンク

啓蟄はいつの季語?

俳句などを作る際、啓蟄は仲春の季語として使用します。

二十四節気(旧暦)における春は三春(初春・仲春・晩春)という3つの季節に分けられ、以下3種類の節気と中気(合計6種類)で構成されています。

| 季節 | 三春 | 二十四節気 | 期間 | |

|---|---|---|---|---|

| 春 | 初春 | 1 | 立春 | 2月4日~2月18日 |

| 2 | 雨水 | 2月19日~3月4日 | ||

| 仲春 | 3 | 啓蟄 | 3月5日~3月19日 | |

| 4 | 春分 | 3月20日~4月3日 | ||

| 晩春 | 5 | 清明 | 4月4日~4月18日 | |

| 6 | 穀雨 | 4月19日~5月4日 | ||

※日付は2024年限定です

上記グラフを見ると一目瞭然ですが、啓蟄は仲春の前半の節気に当たります。(※後半の中気は春分です)

使用時期は啓蟄の期間内で問題ありませんが、仲春の季語と理解した上で使ってくださいね!

ちなみに、旧暦2月の和風月名に「如月(きさらぎ)」がありますが、仲春は如月の別称の1つです。

新暦(グレゴリオ暦)では啓蟄も春分も3月に巡ってきますが、旧暦では2月(春の真ん中)の節気(中気)です。

基本的に季語は旧暦に基づいて使用されるものが多いです。

啓蟄に雛人形を片付けると良い理由!

啓蟄の日に雛人形を片付けると良いといわれる理由は、保存に適した気候が関与しています。

3月5日~6日頃は春の陽気で暖かく、湿気も少ないため、雛人形を仕舞うのに適しているのです。

湿気を含んだまま木箱などに入れて保存すると、カビが生える原因にも繋がりますよね!

そのため、啓蟄に雛人形を片付けると良いといわれるようになったようです。

決して縁起が良い日という意味ではなく、「大切に保管するため」という実用的な理由です。

雛人形をいつまでも飾っておくと「婚期が遅くなる」という言い伝えもありますので、もちろん啓蟄前に早々に片付けてしまっても問題ありません。

また、啓蟄の日に雨が降ることもありますので、あくまで雛人形を片付ける日の候補の1つとしておくのも良いですね。

晴天が2~3日程度続いている時に、お手入れをした上で保存するのがベストかもしれません。

そもそも雛人形は、女児の身代わりとなって厄災を引き受けてくれる形代(かたしろ)ですし、いつまでも飾っておくと「だらしない」という意味で、早く片付けた方が良いといわれています。

スポンサーリンク

啓蟄とは?2024年はいつ?七十二候や雛人形を片付けると良い理由!のまとめ

- 啓蟄とは1年を24等分の季節に分けた二十四節気の3番目の節気

- 天文学に基づく定気法では太陽黄経345度に達する瞬間を含む日

- 2024年の啓蟄は3月5日(火)で、正確な時間は午前11時23分

- 期間は3月5日(火)~3月19日(火)の15日間 ※春分の前日まで

- 七十二候は初候「蟄虫啓戸」、次候「桃始笑」、末候「菜虫化蝶」

- 啓蟄は仲春の季語として俳句などに使用する

- 雛人形を片付けると良い理由は、温暖で湿気が少ない気候だから

二十四節気の3番目の啓蟄の頃は、年度末で卒業シーズンを迎えますね。

晴れていれば雛人形を片付ける日として候補に入れておくのも良いでしょう!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません