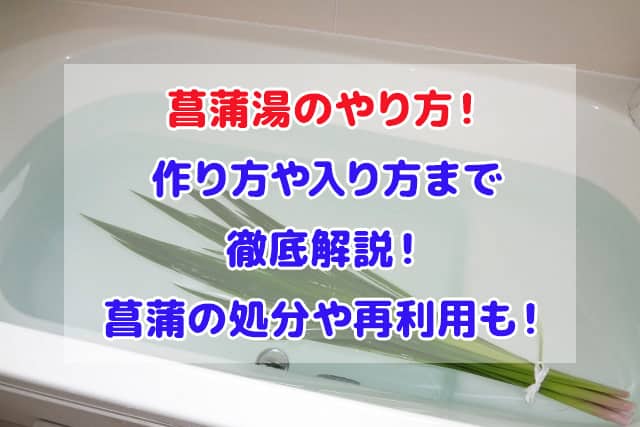

菖蒲湯のやり方!作り方や入り方まで徹底解説!菖蒲の処分や再利用も!

5月5日の端午の節句といえば、家族みんなで菖蒲湯に入るご家庭も多いと思います。

ただ、「お子様が大きくなって初めて」という場合、やり方がよくわからないというケースもありますよね。

でも、ご安心くださいね!

この記事では、菖蒲の購入方法から菖蒲湯の作り方、入り方まで徹底解説しています。

1人暮らしで難しいという場合、入浴剤を利用するのもオススメです。

終わった後の菖蒲の処分や再利用もまとめていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

そこで今回は、菖蒲湯のやり方!作り方や入り方まで徹底解説!菖蒲の処分と再利用も!というテーマで詳しくご紹介します!

スポンサーリンク

菖蒲湯のやり方

まず、菖蒲湯に入るまでのやり方と手順を以下にご紹介しますね。

- 園芸店やスーパーなどで菖蒲を購入する

- 菖蒲を束にするゴムや刻んだ葉を入れるネットなどを用意する

- 火傷に注意して菖蒲湯を作る

- 効能を意識した入り方をマスターする

菖蒲は薬効成分が豊富に含まれた根の部分「菖蒲根」を利用するのがオススメです。

ただし、園芸店やスーパーでは葉の部分のみを販売していることが多いため、葉を活かして入るのが一般的です。

5月5日の当日は売り切れも予想されますので、前日までに購入しておく方がよいかもしれません。

また、菖蒲湯は少し熱めのお湯で作りますので、火傷にはくれぐれもご注意くださいね!

市販されている菖蒲には自生のものと栽培されたものがありますが、残留農薬の心配はほとんど要りません。

よほど肌がデリケートな人以外は安心して使うことができます。(複数の園芸店で確認済みです)

スポンサーリンク

菖蒲湯の作り方

次に、菖蒲湯の作り方についてご説明します。

まずは細長い菖蒲の葉をそのまま湯船に浮かせる方法です。

【菖蒲湯の作り方】

- 菖蒲の葉の根元の方を輪ゴムなどで5~10本ほど束ねる

- 軽く水洗いしておく(※どうしても残留農薬が気になる方のみ)

- 湯船の栓をして、浴槽の底に束ごと置いておく

- お風呂の蓋をしたら、43℃以上で給湯する

- 湯船にお湯がたまったら完成

- やや熱めのため、10分程度待つ

湯船にお湯がたまってから菖蒲の束を入れるご家庭も多いと思います。

ただし、 最初から入れておけば、お湯がたまる頃には菖蒲湯が完成しています。

少し熱めの温度に設定した方がエキスも出やすくなるため、入る前に熱過ぎないかチェックしてくださいね。

水を張ってから沸かすタイプのお風呂の場合も、冷たい状態から入れておいてOKです。

菖蒲の葉を束にして作る菖蒲湯は、目立った手間もかかりませんね!

また、足し湯や追い焚きをする場合も、普段通りの方法で問題ありません。

菖蒲を細かく刻んで入れる作り方も!

菖蒲のエキスをもっと出やすくするために細かく刻む作り方もあります。

ガーゼや布製の袋、網目の細かいネットなどがあれば、より薬効に優れた菖蒲湯が作れますよ!

【菖蒲を刻んで利用する方法】

- 菖蒲の葉や茎の部分を2~3cmの長さに刻む

- 洗面器やざるを利用して軽く洗う

- 刻んだ菖蒲を布製の袋やネットに入れ洗面器に移す

- 沸騰したお湯を注ぎ、10分程度蒸らす

- 沸いたお風呂の中に洗面器のお湯ごと袋を投入する

刻んで作った菖蒲湯の方が爽やかな香りも立ちやすいと思います。

注意点として、火傷の危険性があるため、誰もお風呂に入っていない時に投入するようにしてくださいね。

また、菖蒲根が手に入った際も、細かく刻む作り方の方がより効能が期待できます。

袋については洗濯ネットなどでも代用できますね!

菖蒲根エキス入り入浴剤を利用する手も!

なかなか菖蒲が手に入らない場合、菖蒲根エキスが含まれた薬用入浴剤もオススメです。

お風呂に加えるだけで鮮やかなナチュラルグリーンの色と爽やかな香りが立ち、手軽に菖蒲湯が楽しめます。

酵素入浴剤やバスソルトシリーズの詰め合わせに含まれているケースも多いです。

保湿やリラックス効果、肩凝り、腰痛に効くと謳われている入浴剤も多いため、利用する手もありますね。

スポンサーリンク

菖蒲湯の入り方

菖蒲湯は普段通りのお風呂の入り方でも構いませんが、効能を最大限に活かす工夫をするのもよいでしょう!

設定温度を少しだけぬるめにして、いつもより5~10分程度長く入るとリラックス効果も高まります。

特に、大人と子どもでは好みの温度に差がある場合が多いですよね。

一緒に入る際は、お子様が入れる温度に合わせてあげる必要もあります。

また、年配の方は特に熱いお風呂を好む方が多いですが、せっかく菖蒲湯にしても長湯ができないケースも…。

人間の体は下半身から温まり、徐々に熱が上半身に上がっていくように出来ています。

「熱風呂入りの烏の行水」スタイルだと体の芯が温まりませんので、ぬるめの温度で少し長めにした方がオススメです。

菖蒲湯のグリーンやアロマの香りを楽しむ意味でも、入り方はいつもと少し変えてみましょう!

大人数で楽しく入るのも醍醐味!

端午の節句の菖蒲湯は、いつもより大人数で入るのも醍醐味の1つですね。

特に小さいお子様がいるご家庭では、一緒に入ってワイワイ賑やかなスタイルでよいと思います。

5月5日は「端午の節句」「こどもの日」「ゴールデンウィーク最終日」の他、「立夏」が重なる年もあります。

普段は遅く帰って来るパパも、積極的にお子様と菖蒲湯に浸かってあげてくださいね。

保育園、幼稚園、小学校でのお話を聞ける機会でもありますよね。

また、こどもの日にお出掛けした施設での出来事を振り返るのもよいでしょう!

お爺ちゃんやお婆ちゃんがいるご家庭の場合、お子様に「一緒に入りたい」と誘われることも多いと思います。

お孫さんとの思い出作りにもなりますので、菖蒲湯に浸かりながら楽しいひと時をお過ごしくださいね。

菖蒲を頭に巻いてみる!

せっかく菖蒲湯に入るのですから、縁起物として菖蒲を頭に巻いてみましょう!

特に小さいお子様などは、鉢巻きのように巻いてあげるととても喜びますよね。

もともと菖蒲の爽やかな香りには邪気を祓う効果があるとされているため、巻いた部分には邪気が入り込まないと信じられています。

迷信の1つだと思いますが、「頭が良くなる」「頭痛を起こさない」などの言い伝えがあります。

菖蒲湯の入り方の醍醐味の1つですし、子どもだけでなく大人も実践してみてはいかがでしょうか。

スポンサーリンク

菖蒲湯が終わったら?

楽しかった菖蒲湯が終わったら、あとはお風呂の洗浄と菖蒲の処理が残りますよね。

お湯は翌日の洗濯にももちろん使えますので、翌朝まで残しておく手もあります。

ただし、菖蒲の香りが洗濯物に付着する場合もあるため、判断は難しい所です。

冬至の時のゆず湯も洗濯に利用されている方であれば、あまり気にせず使えるはずですね。

菖蒲湯を捨ててしまう場合は、普段のお風呂洗いと同じようにしっかり洗浄しておきましょう!

植物由来の精油成分が残りますので、気になる方は念入りにお掃除してください。

菖蒲の処分と再利用法!

使用済みの菖蒲はそのまま生ゴミとして処分します。

細かく刻んだものも入れていおいた袋から出し、生ゴミのボックスに入れておきましょう。

あとは、指定されたゴミの日に出せば問題ありません。

また、菖蒲湯に使ったあとの菖蒲は、実は再利用もできますよ!

天日干しで乾燥させると、芳香剤や害虫忌避剤としても使えます。

切らずに丸ごと使った菖蒲も、乾燥させて後細かく刻んでおくと便利です。

ミニサイズの薄口の不織布巾着袋などに入れて、部屋に置いておくとほのかに香って虫除けにもなります。

壁などに未使用のフックなどがあれば、紐付きの巾着袋もかけておくこともできますね。

害虫が寄って来そうなプランターの支柱に取り付けるなど、再利用法も様々です。

スポンサーリンク

菖蒲湯のやり方!作り方や入り方まで徹底解説!菖蒲の処分や再利用も!のまとめ

菖蒲湯のやり方についてご紹介しました。

作り方もとても簡単ですし、爽やかな香りはアロマテラビー効果も高いといわれています。

ゴールデンウィークにお出掛けして疲れた体を癒すには最適ですよね。

小さいお子様がいるご家庭では、大人数でワイワイ楽しむのもよさそうです。

季節も春から初夏に移りますので、健康維持効果の高い菖蒲湯に浸かり、無病息災で過ごせたらいいですね。

爽やかなアロマの香りに癒されながら、梅雨や暑い夏へ向かう英気を養いましょう!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません