花冷えの意味とは?時期はいつ?俳句の季語や手紙での使い方の例文!

俳句の季語や手紙などにも使われる言葉に「花冷え(はなびえ)」があります。

四季を重んじる日本語らしい美しい言葉ですが、意味や使う時期はいつなのか、改めて確認しておきましょう!

花冷えに使われている花とは、日本人が春爛漫の季節にお花見をして愛でる「桜」のこと。

知っておけば重宝する言葉なので、「俳句の季語として」「手紙の時候の挨拶や結びの言葉として」の使い方の例文も併せてまとめてみました。

そこで今回は、花冷えの意味とは?時期はいつ?俳句の季語や手紙での使い方の例文!というテーマでご紹介します。

スポンサーリンク

花冷えの意味とは?

花冷えとは、春の陽気と共に桜の花が爛漫と咲く頃、一時的に冬に逆戻りしたような寒さを意味します。

春の象徴ともいえる桜の花が咲き乱れることで、「すっかり暖かくなった」と思っている時に突然起こる気象現象を美しく表現した言葉です。

お花見などに出かけた際、思いがけず薄ら寒い日が戻ってきて驚くことがあります。

この季節外れの寒さを花冷えといいますが、春になって薄着をする頃に起こるため「一段と身に応える」「風邪を引きやすい」という特徴もあります。

花冷えが起こる理由

花冷えが起こる理由は、変わりやすいといわれる春の気候が深く関与しています。

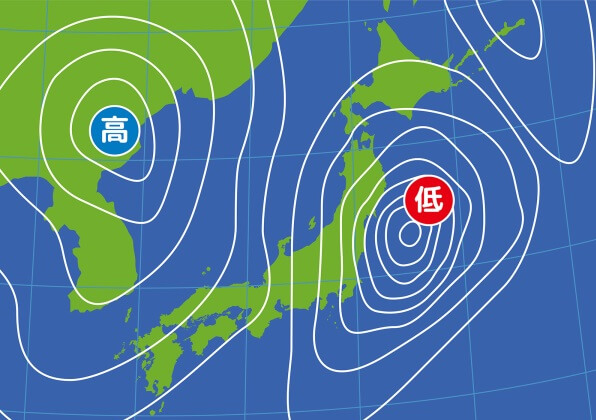

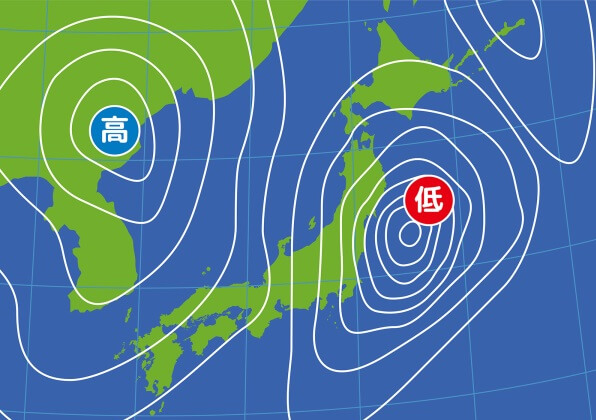

春の陽気が続く頃に発達した低気圧が通過すると、日本付近は一時的に西高東低の冬型の気圧配置に戻ることがあります。

※冬型の気圧配置(西高東低)

この時、日本上空に強い寒気が流れ込み、北東からの冷たい風が吹いて花冷えのような厳しい寒さを引き起こします。

また、春の偏西風が運んでくる移動性高気圧の影響で「放射冷却」が起こることも理由の1つです。

雲が少なく空気中の水蒸気が減ってしまうと、夜間に地表の熱がどんどん放射するように失われ、冬に逆戻りしたような寒さに見舞われることもあります。

特に「京都の花冷え」は有名で、京都特有の地形(盆地)による冷え込みや桜の華やかさが重なり、広く知れ渡ったようですね!

また、開花時期を迎えた桜は急激な冷え込みにより「花持ちがよくなる」といわれるため…

お花見を長く楽しむには花冷えは好都合でもあります。

スポンサーリンク

花冷えの時期はいつ?

花冷えを使う時期は、3月下旬~4月上旬が目安となっています。

ちょうど春の陽気に包まれて桜の花が咲き、お花見シーズンに入ってから使われる言葉です。

日本全国の桜の開花時期には地域差もありますが、桜が咲いていれば4月いっぱいを目途に使っても構いません。

ちなみに花冷えの類語に「寒の戻り」がありますが、2月4日頃の立春(寒の明け)以降に使い始めます。

使い終わりの時期はどちらもほぼ同じですが、「寒の戻り」の方が使える期間が長く…

花冷えはあくまで「桜の花が咲いてから」と限定されてしまいます。

【その他の類語を使う時期】

- 余寒(よかん):立春~2月いっぱい

- 春寒(しゅんかん・はるさむ):立春~3月上旬

- リラ冷え(北海道限定):5月下旬~6月いっぱい ※「リラ」は花の名前で別名ライラックともいいます

花冷えはいつの季語?

花冷えは春の季語で、桜の花が咲いている時期に俳句などに使われています。

旧暦(太陰太陽暦:陰暦)に基づく歳時記によると、三春(初春・仲春・晩春)の内、晩春の季語とされています。

陰暦では1~3月を春(三春)と呼びますので、晩春は陰暦3月に当たります。

二十四節気での晩春は「清明(4月5日頃~19日頃)」「穀雨(4月20日頃~5月4日頃)」を合わせた期間ですが、4月中に桜が見事に咲いていれば季語に使っても問題ありません。

また、花冷えの子季語に「花の冷え」があるため、俳句に使うのもオススメです。

スポンサーリンク

花冷えの使い方(例文)!

最後に、花冷えという言葉の使い方を例文にしてご紹介します。

日常会話で使うこともありますが、俳句の季語の他、手紙などの時候の挨拶や結びに使われることが多いです。

「冬のような寒さ」に敢えて桜の花を用いた美しい表現なので、ぜひ使ってみてくださいね!

花冷えを俳句の季語に使う時の例文

俳句の季語として使う際は、「花冷」と送り仮名を省くこともあります。

子季語の「花の冷え」を使った俳句もポピュラーなので、まずは一句詠んでみてくださいね!

- 花冷えや しきりに松へ 来る雀 (野村 喜舟)

- 花冷えや 近江の雨の 京なまり (角川 照子)

- 花冷えや 吾に象牙の 聴診器 (水原 春郎)

- 花冷えや 日暮れは外を 見たくなる (池田 澄子)

- 花冷えの 城の石崖 手で叩く (西東 三鬼)

- 花冷えの 蔵に忍びて ドラム打つ (廣瀬 直人)

- 花冷えの 田より抜きたる 足二本 (本宮 哲郎)

- 花冷えの 箱に音する 吉野葛 (桂 信子)

- 花冷えの 土に差し出す 母の骨 (井上 弘美)

- 花冷に 欅はけぶる 月夜かな (渡辺 水巴)

- 花冷に 阿修羅の三面 眉根寄す (横山 房子)

- 子を抱けば 身に逸るもの 花冷に (大高 翔)

- 一燈に みな花冷えの 影法師 (大野 林火)

- 生誕も 死も花冷えの 寝間ひとつ (福田 甲子雄)

- 身を寄せて 母の爪斬る 花の冷え (小久保 八重子)

- 人体の 水からくりや 花の冷え (福田 葉子)

花冷えを手紙に使う時の例文

花冷えは手紙の冒頭に当たる「書き出し」や「結び」の言葉にも使えます。

時候の挨拶の一部に含まれますので、比較的使いやすい傾向にあります。

【時候の挨拶・書き出しの例文】

- 花冷えのする日が続いていますが、お元気でいらっしゃいますか。

- 花冷えというのでしょうか。昨日今日はちょっと小寒い天気です。

- 花冷えの時節でございますが、ご清祥のことと拝察し、お喜び申し上げます。

- 花冷えのする頃を迎えましたが、ご一同様益々ご壮健のこととお慶び申し上げます。

- 花冷えの候、皆様いかがお過ごしでしょうか。

- 花冷えの候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

- 花冷えの折、ご家族様におかれましては益々ご清適の段、大慶に存じます。

手紙などに用いる時候の挨拶には「口語調」と「漢語調」の2種類があります。

とくに改まった相手に使うことの多い漢語調には「○○の候」「○○の折」「○○のみぎり」がありますが、その前に「拝啓」「謹啓」などの頭語を入れることがほとんどです。

【結びの例文】

- 花冷えの日もございます。どうぞご自愛ください。

- 花冷えの季節、どうか体調を崩されませんように。

- 花冷えのする日もありますので、お体大切になさってください。

- 花冷えを油断なさらず、風邪など召されませんよう、お気をつけください。

- 花冷えの時節柄、どうかご自愛専一にてご精励ください。

- 花冷えの折、くれぐれもご自愛ください。

- 花冷えの折、くれぐれも健康にご留意の上、ご活躍ください。

- 花冷えの折、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

「口語調」「漢語調」に関わらず、書き出しに頭語を入れた場合は結びの言葉の後に「結語」を入れます。

「拝啓」「謹啓」のどちらにでも対応できる結語として「敬具」「敬白」が使えて便利です。

スポンサーリンク

花冷えの意味とは?時期はいつ?俳句の季語や手紙での使い方の例文!のまとめ

- 花冷えとは、桜の花が爛漫と咲く頃、一時的に冬に逆戻りしたような寒さを意味する

- 季節外れの寒さにより「一段と身に応える」「風邪を引きやすい」といった特徴がある

- 春に一時的に西高東低の冬型の気圧配置になることや、移動性高気圧による放射冷却などで起こる

- 花冷えを使う時期は3月下旬~4月上旬が目安(最大4月いっぱい)

- 「寒の戻り」より時期が遅く期間も短い

- 春の季語(歳時記では晩春の季語)とされている

- 日常会話の他、俳句や手紙の時候の挨拶などに使われている

花冷えの意味や使う時期、俳句の季語や手紙の時候の挨拶に用いる際の例文をご紹介しました。

毎年春に起こりやすい現象で美しい表現でもあるため、ぜひ使ってみてくださいね!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません