2024年の十三夜はいつ?意味や由来は?月の別名やお供えする食べ物!

日本には十五夜とともに「十三夜」にも月見(観月)をする習慣があります。

新暦ではなく旧暦(陰暦)9月13日になるため、2024年はいつになのか気になりますよね。

中秋の名月(十五夜)は有名なのに、十三夜の意味や由来はあまり知られていないようです。

月見をするようになった経緯の他、月の別名、お供えする食べ物も知っておくと便利ですよ!

秋に巡ってくる1年2回の美しい月を愛でると、思わぬ幸運が訪れるかもしれませんね。

そこで今回は、2024年の十三夜はいつ?意味や由来は?月の別名やお供えする食べ物!というテーマで詳しくご紹介します。

Sponsored Link

2024年の十三夜はいつ?

2024年(令和6年)の十三夜は10月15日(火)となっています。

ハッピマンデーの祝日(スポーツの日)の翌日なので、比較的覚えやすいと思います。

八月十五夜(中秋の名月)の約1か月後に巡ってきますが、10月の満月(17日)の2日前になります。

今年の十三夜の月は、新暦からの経過時間(日数)を表す月齢が12.3、見える面積は満月の93.6%です。

もともと十三夜は月の満ち欠けを頼りに暦を作っていた旧暦(陰暦)時代に始まった月見の風習です。

太陽の動きを頼りにした新暦(太陽暦)とは考え方が異なるため、日付は最大で1ヶ月半程度のズレが生じることもあります。

Sponsored Link

十三夜の意味は?

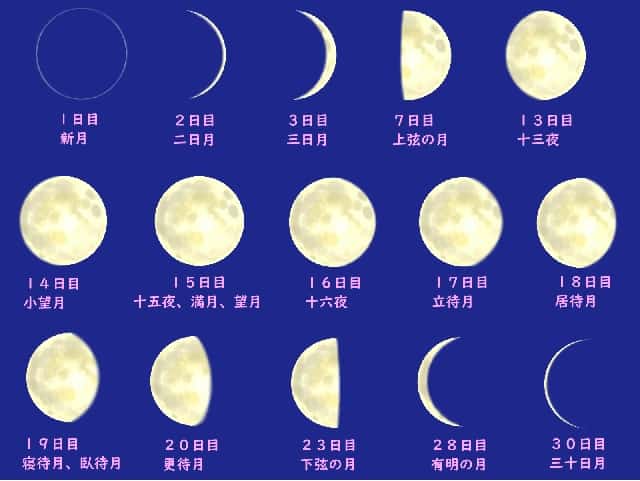

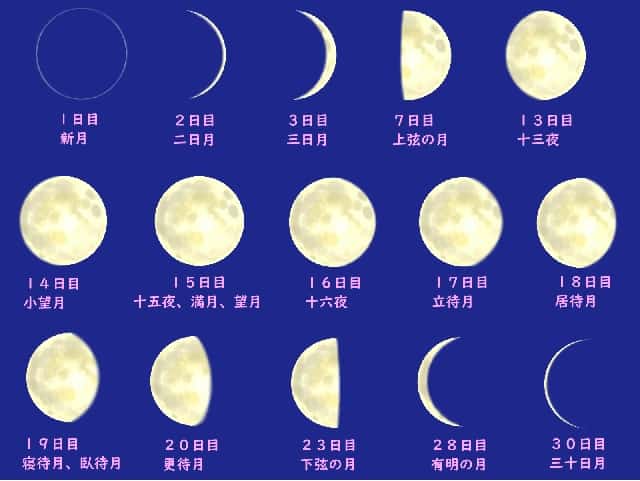

十三夜とは旧暦9月13日の夜のことですが、正確には旧暦で毎月13日の夜を意味します。

ただ、十五夜に次ぐほどの美しい月が見られることから、9月限定の言葉と認識されるようになりました。

旧暦(太陰太陽暦)では、新月の日がその月の1日(ついたち)、満月の日が15日と決められていたのです。

つまり、十三夜の月はもともと「満月に達する2日前の欠けた月」を表していることになります。

月見の習慣が残っているのも、不完全なものを愛でる日本人ならではの美徳といえそうですね!

また、十五夜の場合、どうしても台風シーズンと重なるため、せっかくの月見が台無しになることも多いです。

秋が深まり気候が安定しやすい十三夜の頃は、空気も乾燥して大気中の水分や塵が少ない状態になり、中秋の名月より美しい月が見られる場合もあります。

秋晴れが続きやすい季節に入りますので、「十三夜に曇りなし」という言葉もあるくらいです。

十三夜の由来とは?

もともと十五夜に月を愛で鑑賞する文化は、中国の唐の時代に日本の平安貴族に伝わったものです。

一方の十三夜は、延喜19年(919年)、宇多源氏の祖先に当たる第59代・宇多天皇が旧暦9月13日の月を眺めて「明るく美しい無双の名月」と称賛する詩を詠んだことに由来します。

また、宇多天皇の第一皇子に当たる第60代・醍醐天皇が十三夜に「観月の宴」を開き、詩歌を詠んで楽しんだことが始まりという説もあります。

いずれにせよ、平安時代初期に中国から伝わった十五夜(中秋の名月)が貴族の間で流行した後、日本独自の文化として十三夜にも月見をする風習が生まれたことになります。

当時は、盃に映る月を眺めながら酒を飲み、詩歌や管弦などの雅楽を楽しむ宴だったといわれ、一般庶民の暮らしぶりからは程遠い催しだったようです。

室町時代に入ると、十五夜や十三夜の月にお供え物や願い事をする文化も生まれています。

一般庶民にも広く月見をする風習が根付いたのは江戸時代前期のことで、食べ頃を迎える栗や豆をお供えして十三夜を祝うようになったようです。

宇多天皇が月を称賛したその日が仮に旧暦12日であれば「十二夜」に月見をする文化が普及していたかもしれませんね。

Sponsored Link

十三夜の月の別名は?

秋が深まる旧暦9月13日頃は、栗や豆(主に大豆)の収穫時期に当たります。

そのため、十三夜の月は「栗名月」「豆名月」といった別名があります。

前述の通り、江戸時代前期には「今年の収穫への感謝と翌年の豊作祈願」の意味を込めて月にお供え物をし、月見を楽しむ文化も生まれています。

ちなみに、十五夜(中秋の名月)は里芋の収穫時期であったことから、「芋名月」と呼ばれることもあります。

また、一般的に十五夜の月を「前の月」、十三夜の月を「後の月」と呼んでいますが、これも宇多天皇に由来するといわれています。

十三夜と片見月の関係!

片見月とは、十五夜と十三夜の月のどちらか片方だけを見ることを意味します。

古くから、両方とも見ないと縁起が悪いといわれるため、験を担ぐ人は1年二回の月見を楽しむのもよいでしょう!

もともとはどちらも収穫祭といったお祝い事になりますので、農家にとっては月にお供え物をして感謝すべきと考えられていたようです。

また、江戸時代の若者の間では、十五夜に一晩中夜遊びをする習慣がありました。

遊里で働く遊女たちは「十三夜にも遊びに来て欲しい」という願いを込めて、片見月は縁起が悪いと噂を広め、客引きを行っていたともいわれています。

片見月の迷信が気になる方は、中秋の名月だけでなく、十三夜の月も眺めてみてくださいね!

Sponsored Link

十三夜にお供えする食べ物は?

1年間の収穫祭ともいえる十三夜にお供えする食べ物は、十五夜と大きく異なることはありません。

月見団子の数は変わって来ますが、基本的に旬の果物や野菜をお供えするとよいですね。

とくに、栗や豆類は月の別名として使われているだけにぜひ用意したいところです。

旬の食材はそのままでも、調理してからでもお供え物となりますし、あとで下して家族で美味しくいただけるものがオススメです。

月見団子

月見団子は十五夜には15個、十三夜には13個用意するものとされています。

微妙につぶした形にしますが、死者への弔いの意味で捧げる「枕だんご」と区別するためです。

十三夜の場合、月見団子の並べ方は以下の通り、上下2段になります。

- 上段:2×2=4個

- 下段:3×3=9個

神饌物(しんせんもの)を載せる三方(三宝)に並べるのが一般的ですが、無ければ平たいお皿でも問題ありません。

行事食の意味合いも強いため、一定時間お供えしたら家族で美味しくいただきましょう!

栗

十三夜の頃は栗も出回っていますので、ぜひお供え用の食べ物に利用しましょう。

基本的には鬼皮が付いたままの栗の実をお供えし、あとで栗ご飯や渋皮煮、甘露煮、栗きんとんなどを作るのもよいですね。

もちろん、お子様がいるご家庭では調理してからお供えした方がすぐに食べられるというメリットもあります。

こうしなければならないという決まり事はありませんので、どちらを選んでも問題ありません。

変わり種としては、栗羊羹やモンブランなどを購入して、お供え用にしてもよさそうです。

Sponsored Link

豆

豆といえば、大豆や小豆の収穫時期でもありますね。

十三夜の場合、大豆をお供えすることが多いですが、小豆の赤色には魔除けの意味があるため、両方をお供えしてもよいでしょう。

豆は下してしまえば、煮豆や炊き込みご飯の他、様々な料理に活用できます。

小豆はぜんざいやお汁粉にしても美味しくいただけますね。

サツマイモ

十三夜の頃はサツマイモの収穫時期に当たりますので、ぜひ用意したいですね。

もちろん、そのままでもよいですし、最近では栗きんとんや大学芋などに調理してお供えすることも増えています。

あとで焼き芋やふかし芋などにも使えますので、個人的にオススメの食べ物の1つです。

安納芋、鳴門金時、紅あずま、紅はるか、クイックスイート、シルクスイートなど、美味しいサツマイモも豊富ですからね。

旬の果物や野菜

果物は、ぶどう(マスカット)、梨、柿、林檎、キウイ、ザクロ、イチジクの他、早生の温州みかんなどもあります。

野菜は、カボチャ、里芋、ジャガイモ、ニンジン、ゴボウ、松茸などのきのこ類、チンゲン菜などの葉物野菜などが美味しい時期です。

お子様が喜びそうな果物や、調理しやすい野菜を選ぶのもよいでしょう!

2024年の十三夜はいつ?意味や由来は?月の別名やお供えする食べ物!のまとめ

2024年の十三夜は10月15日(火)となっています。

中国発祥の十五夜とは異なり、日本独自の文化として大切に残したい風習の1つです。

新月からの経過時間(日数)を表す月齢は12.3で満月ではありませんが、当日は月の表面の93.6%を見ることができます。

中秋の名月の次に美しいといわれるだけに、十三夜も家族で月見をするのもよいですね。

月見団子、栗、豆は食べ物としても定番ですし、薄(すすき)と一緒にお供えして月に願い事を託すのもオススメですよ!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません