八十八夜2022年はいつ?意味と由来は?お茶を飲むと縁起が良い理由!

童謡「茶摘み」の歌詞にも登場する「八十八夜」。

例年5月上旬に巡ってきますが、2022年はいつなのか気になる人も多いようです。

日本人には欠かせない緑茶との関係も深いため、どんな意味や由来を持つ日なのか知っておきたいですね。

また、八十八夜に摘まれたお茶を飲むと縁起が良いといわれる理由もまとめてみました。

ぜひゴールデンウィーク中にお子様に教えてあげてくださいね!

そこで今回は、八十八夜2022年はいつ?意味と由来は?お茶を飲むと縁起が良い理由!というテーマで詳しくご紹介します。

スポンサーリンク

八十八夜2022年はいつ?

※2022年5月カレンダー

2022年(令和4年)の八十八夜は5月2日(月)です。

ゴールデンウィーク中の憲法記念日の前日になりますが、2回の3連休に挟まれた平日になります。

八十八夜は二十四節気の「立春」から数えて88日目に巡ってきます。

2022年のように立春が2月4日の場合、平年なら5月2日、閏年なら5月1日という法則性がありますね。

草木の若葉がいよいよ眩しくなる頃で、気候的にも過ごしやすい時期に迎えます。

八十八夜はなぜ立春から数える?

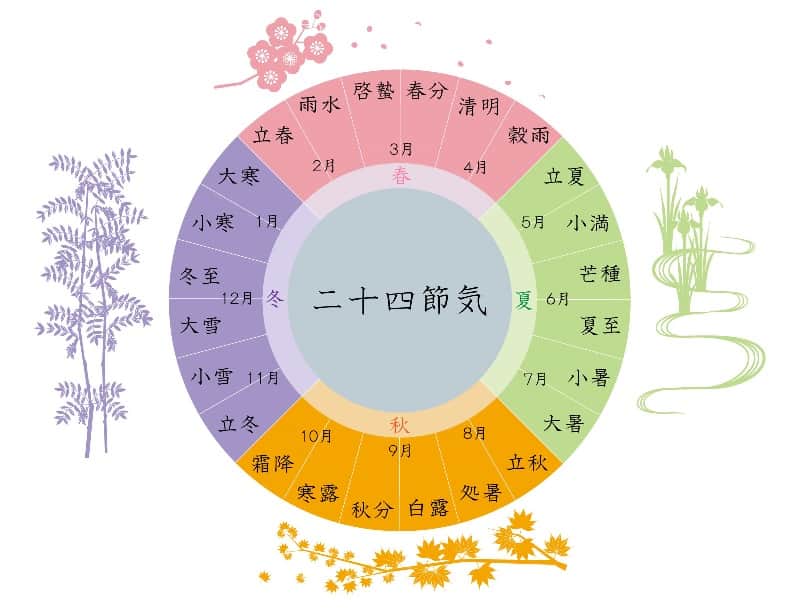

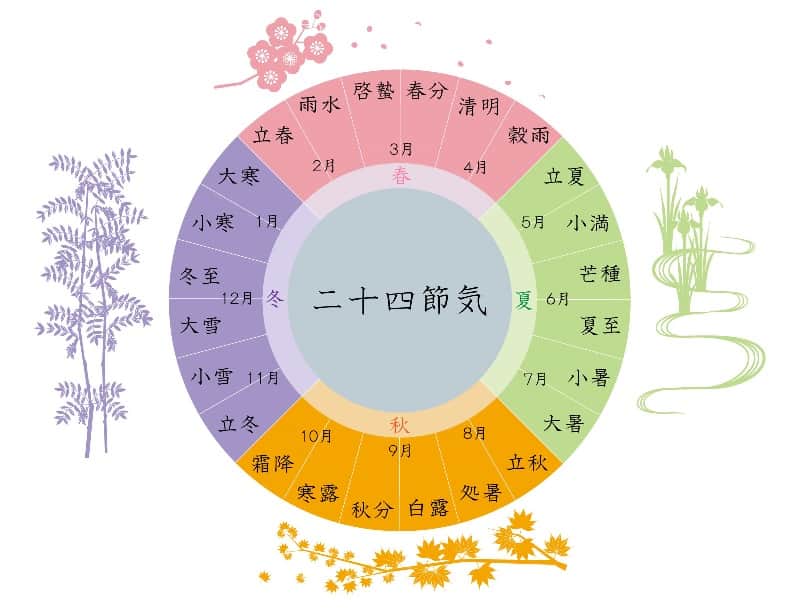

※二十四節気

「八十八夜はなぜ立春から数えるの?」と思う人も多いですよね。

これは、旧暦(太陰太陽暦)時代に「立春=1年の(暮らしの)始まり」とされていたからです。

1年を24等分の季節に分けた「二十四節気」も立春が一番目であり、八十八夜や二百十日、二百二十日といった雑節の起算日(数え始めの1日目)にされています。

ただし、旧暦の1月1日(旧正月)とは異なりますので、混同しないようご注意くださいね!

ピンと来ない人は「旧正月=暦上の1年のスタート」、「立春=1年の生活のスタート」と分けて考えるとわかりやすいです。

旧暦時代は1年最初の節目が2回あり、2022年の旧正月は2月1日(火)となっています。

八十八夜は、あくまで二十四節気に基づく立春から数え始めます。

スポンサーリンク

八十八夜の意味と由来!

八十八夜とは日本独自に設けられた「雑節」の1つで、立春から数えて88日目を意味します。

旧暦(太陰太陽暦)時代の頃は「月の満ち欠け」を基準に生活していましたので、季節の移り変わりを正確に読むのが困難でした。

そこで特別な暦日である9つの雑節を作り、二十四節気や五節句を補う形で暦に取り入れたことに由来しています。

八十八夜が訪れる頃までは昼夜の寒暖差が激しく、霜が降りて農作物に甚大な被害をもたらすことも珍しくありませんでした。

そのため、江戸時代になると農家に注意を促す意味で八十八夜を暦に取り入れ、「農作業を開始する日」の目安とされていました。

この日を境に農家は忙しくなり、田んぼに籾もみを蒔いたり、茶摘みも盛んに行われるようになっています。

また、「八十八」という数字にも意味があり、漢字で日本人には欠かせない「米」を表していたり、末広がりとなる「八」を重ねています。

農家に限らず「縁起が良い日」として一般庶民に広まったという経緯があります。

節分・彼岸・土用・社日・八十八夜・入梅・半夏生・二百十日・二百二十日の9つ。

中国発祥の二十四節気や五節句とは異なり、すべて日本独自に作られた暦日。

立夏とは?2022年はいつ?読み方や意味、期間、旬の食べ物も!

八十八夜の別れ霜とは?

「八十八夜の別れ霜」とは、新暦5月の八十八夜の頃に降りる最後の霜(晩霜・遅霜)を表す言葉です。

転じて、この日を境に気候も安定し、それ以降は霜が降りないことを意味しています。

晩霜(ばんそう)とは晩春から初夏の頃に降りる最後の霜のことで、農作物に甚大な被害を及ぼすこともあります。

しかし、八十八夜を過ぎると昼夜の寒暖差による「放射冷却現象」もなくなり、秋までは霜が降りる心配もなくなります。

まさに農作業を開始する目安として「うってつけ」となる八十八夜を強調した慣用句ですね!

別れ霜は、「霜別れ」「忘れ霜」「名残霜」と同義とされており、「八十八夜の忘れ霜」という言葉も有名です。

八十八夜はいつの季語?

八十八夜という言葉は、俳句の世界では「春の季語」として使用されています。

5月はじめということもあり、晩春の俳句の中で詠まれる機会も増えてきますね!

二十四節気の1つで夏の気配が立ち始める日を意味する「立夏」は例年5月5日頃ですが、こちらは夏の季語になります。

八十八夜とは3~4日しか時差がありませんが、立夏になると俳句内でのニュアンスも変化します。

歳時記を見ると、「茶摘み」は八十八夜と同じく春の季語ですが、「新茶」や「古茶」は夏の季語とハッキリ分かれています。

少し不思議な気もしますが、茶摘みをする時期が春で、実際に新茶が飲めるようになる時期が夏と思っておけば納得はできますよね。

一般的に、古茶とは新茶が生産される時期になると「前年のお茶」という意味になりますが、俳句で使う古茶は前年のお茶に限定して使用されています。

スポンサーリンク

八十八夜のお茶を飲むと縁起が良い理由!

日本では、昔から「八十八夜に摘まれたお茶を飲むと縁起が良い」という言い伝えがあります。

主な理由として、前述した「八十八」というおめでたい数字が関係しており・・・

- 不老長寿

- 無病息災

などの効果を持つといわれています。

また、4月中旬~5月上旬に摘まれたお茶は、一般的に「新茶(一番茶)」と呼ばれています。

その年の初物であるとともに旬の時期に摘まれたものなので、飲むだけで健康維持に繋がり、一年間を災いなく過ごせる縁起物としての意味合いも強くなっています。

今では、街のお茶屋さんやネット通販でも「八十八夜摘み」と表記されたお茶が販売されています。

新茶の中でも特に縁起が良いといわれるため若干お値段は張りますが、ぜひ購入してみることをオススメします。

5月の満月フラワームーン2022年はいつ?名前の由来や願い事とおまじない!

八十八夜の頃のお茶の特徴は?

八十八夜の頃に摘まれたお茶は、6月中旬頃まで「新茶」として市場に出回ることになります。

お茶は寒い冬の間に地中からの養分を蓄えており、桜の花が満開になる頃には親芽の間から新芽が出始めます。

地域によっては4月上旬から新茶の収穫時期を迎える所もありますが、全国的なピークは八十八夜を迎える頃です。

この頃に収穫できるお茶をニ番茶以降と比較すると、以下のような特徴があります。

- 新芽は柔らかく傷付きやすい(手作業で1枚ずつ丁寧に摘む)

- 冬の間に根っこに蓄積された栄養が新芽に凝縮される

- お茶の旨味成分となるアミノ酸の一種・テアニンの含有量が3倍以上

- 新茶ならでは爽やかな香りする

- 渋み成分である茶カテキン(タンニン)の含有量が少ない

- 苦み成分であるカフェインの含有量が少ない

- 雑味の少ないお茶になり、甘味を感じやすい

- 比較的低い温度のお湯で旨味成分が出てくる

- 上質な味と香りから最高級品となる(※同じ茶木から緑茶にする場合)

6月以降に収穫される二番茶、7月下旬から収穫される三番茶などに比べると希少価値も高いですね。

秋口に収穫される秋冬番茶までありますが、八十八夜の頃にピークを迎える新茶が最も高級であることは言うまでもありません。

健康維持効果にも優れていますので、お世話になっている方への贈答用にも重宝しますね。

五月人形はいつからいつまで飾る?出しっ放しはNG?何歳まで飾る?

スポンサーリンク

八十八夜2022年はいつ?意味と由来は?お茶を飲むと縁起が良い理由!のまとめ

2022年の八十八夜は5月2日(月)ですが、毎年起算日となる立春の日付で変わってきます。

1年の平均日数は365.2425日であることや、400年に97回しか巡って来ない「閏年」にも大きな影響を受けます。

八十八夜に摘まれたお茶は縁起物とされていますので、ぜひ美味しく頂いてくださいね。

旨味や香りも最も上質なので、古茶と飲み比べしてみるのもよいでしょう。

ネット通販も充実していますので、お世話になっている方へのギフトとしても重宝すること間違いなしですね!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません