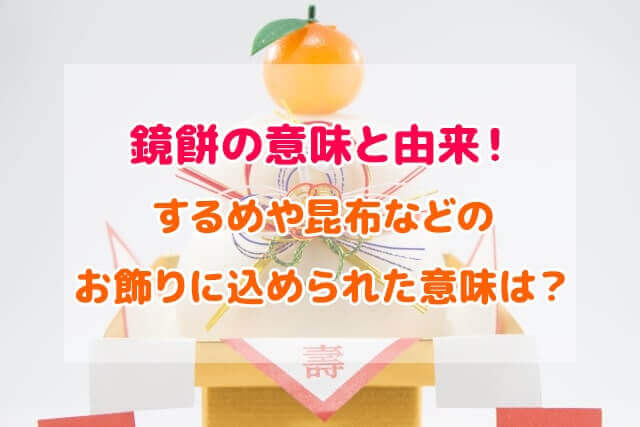

鏡餅の意味と由来!するめや昆布などのお飾りに込められた意味は?

日本の正月飾りの1つとして欠かせない存在となっている鏡餅。

ただ、飾られている意味やその由来はあまり知られていないようです。

鏡餅には橙、串柿、昆布、するめ、裏白、謙葉などのお飾りが付いていますが、それぞれに込められた意味がありますよ。

丸くて平たい形のお餅が重なっていますが、どうして「鏡」という文字が使われているのかも気になりますよね。

そこで今回は、鏡餅の意味と由来!するめや昆布などのお飾りに込められた意味は?というテーマで詳しくご紹介します!

スポンサーリンク

鏡餅の意味とは?

代表的な正月飾りには、鏡餅の他にも門松やしめ飾りなどがありますね。

これらは全て「年神様」との繋がりを意味する上で飾られており、日本人にとってはとても神聖なものです。

年神様とは、日本神話の『古事記』に登場する「建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)と「神大市比売(かむおおいちひめ)」の間に生まれた「大年神」を指しています。

大年神は穀物神としても有名で、特にもち米を原料とする鏡餅には様々な意味や願いが込められています。

年神様へのお供え物

まず第一に、鏡餅には一年間の幸福や恵みもたらしてくださる年神様へのお供え物という意味があります。

もともと正月を迎える度におせち料理やお雑煮を振る舞い、様々な飾り付けをしてお祝いするのは、有難いご利益を授けてくださる年神様を祀るためのものです。

お餅は昔から「幸福の源」とされる神聖な食べ物と考えられており、「晴れの食」といわれてきました。

美しく装飾した鏡餅をお供え物とすることで、年神様を最大限におもてなしすると同時に、穀物神と見なし豊作祈願を行っています。

年神様の依り代

鏡餅は年神様が正月期間中に宿る「依り代(よりしろ)」という意味を持っています。

依り代とは、神や精霊などが憑依する対象物のことで、松の内の期間は鏡餅を「ご神体」とする考え方です。

日本古来の民間信仰・神道には、神や精霊、魂などが森羅万象に宿るという自然崇拝があります。

この神道の自然崇拝によると、「古事記」や「日本書記」に登場する人の形をした人格神は所縁のある物に憑依することで、その周辺(家庭)に幸福をもたらすといわれています。

スポンサーリンク

お年玉の起源

正月に親戚の子どもなどに会うと、お年玉をあげることも多いですね。

しかし、お年玉の起源は鏡餅にあることをご存じという方は少ないかもしれません。

鏡餅は正月期間(松の内)に年神様の依り代となることで、その霊魂=「御魂(みたま)」が宿るといわれています。

昔は金銭ではなく、この鏡餅の餅玉を有難い「御年魂」「御年玉」として、家長が子どもたちに分け与えていたのです。

年神様が鏡餅に残した御魂には「1年間生き抜くための生命力と厄除けの効果」があるといわれています。

これが現在のお年玉の起源であり、この餅玉を食べることで「今年も健やかに暮らすことができる」と考えられていたのです。※昭和30年代から現金を渡すようになりました

数え年という概念

現代においては、自分の誕生日を迎えると「満○歳」という数え方をしますよね。

しかし、昔は「数え年」という考え方が主流で、この概念にも鏡餅が深く関わっています。

数え年の意味は、生まれた時を1歳とし、誰もが1月1日(元日)に1つ歳を取るというもの。

つまり、正月に年神様の御魂が宿る「御年魂」「御年玉」を頂く度に、1歳ずつ年齢を重ねるという数え方になります。※正確には旧暦・新暦の鏡開きの日になります

歯固めで長寿を願う

飾っている間にカチカチに硬くなる鏡餅には、「歯固め」の意味も込められています。

平安時代の長編物語の1つ、紫式部の『源氏物語』にも「歯固めの儀」に関する一節に鏡餅の記載があります。

今でいう「鏡開き」に該当する儀式ですが、昔の人は硬くなった餅を食べて歯を丈夫にしようと考えていたようです。

そして、歯の健康を保つことは長寿を願うことに通じるものがあります。

スポンサーリンク

鏡餅の由来とは?

鏡餅発祥の由来には諸説あり、日本神話に登場する「三種の神器」の1つ「八咫鏡(やたのかがみ)」をモデルとする説が有名です。

かなり古いお話になりますが、少なくとも前述の『源氏物語』が誕生した平安時代には原型となるお餅が存在していたようです。

また、昔の鏡は青銅製の丸い形をしており、特別な霊力が宿るといわれていたため、単に一般的な鏡を模して作り飾られるようになったとする説もあります。

現在の様に家の「床の間」などに飾られるようになったのは、平安末期から150年以上経過した室町時代からです。

特に室町時代の武家においては、男子のために床の間に鎧や兜を飾り、その前に鏡餅をお供えする風習がありました。

鎧兜は「具足(甲冑)」とも呼ばれていたため、当時は「具足餅」という名称だったようです。

尚、鏡餅が円形をしているのは「人の心臓や魂」を表すからという説や、二重になっているのは「陰(月)」と「陽(太陽))」に由来するからという説もあります。

スポンサーリンク

鏡餅にお飾りに込められた意味とは?

鏡餅のお飾りにも、それぞれ縁起物としての意味があります。

一般的には、神事に神饌(神様への供物)を載せる「三方(さんぽう」の上に、四方紅、御幣、裏白、譲葉などを敷いて、丸くて平たいお餅を二段重ねに飾ります。

その他、昆布、するめ、勝栗、串柿、五万米、黒豆、伊勢海老、橙など、地域によってお飾りに使われるものは様々です。

では、鏡餅のお飾りに込められた意味についてご紹介しますね。

四方紅(しほうべに)

四方紅とは、三方の上に直接載せる正方形の色紙のことで、四辺が全て赤く縁取られています。

鏡餅では天地四方の災いを払い、1年間の繁栄を祈願する意味で利用されています。

昔から「赤」には魔除けの効果があるとされていましたし、「寿」の文字が入っていることからも、縁起物として人為的に作られた色紙であることは言うまでもありません。

最近では奉書紙が代用品として使われるケースも増えています。

御幣(ごへい・おんべい・おんべ)

鏡餅のお飾りの1つとして、赤と白の四角い紙を交互に折った「紙垂(しで)」を取り付けた御幣があります。

御幣は通常、二本の白い紙垂(しで)を木の幣串に挟んだものとして、神社で神主さんや巫女さんが持っているのを見かけますね。

もともと神道の祭祀に用いられる「神々への神聖な捧げ物」ですが、鏡餅では「四方に大きく手を広げて繁盛を願う」という意味が込められています。

鏡餅には赤い紙垂が使われることもありますが、こちらは魔除けを意味しています。

裏白(うらじろ)

ウラジロ科ウロジロ属のシダで、葉に見える部分は正確には「葉柄(ようへい)」といいます。

葉柄から伸びる葉は常に対をなして生えることや、裏側が白い粉を拭いたように白っぽく見えることから「夫婦ともに白髪が生えるまで」という長寿を願う意味が込められています。

また、裏側が暗く見えないことから「二面性のない清廉潔白さ」「裏表のない性格の持ち主」の象徴とされています。

スポンサーリンク

譲葉(ゆずりは)

譲り葉はユズリハ科ユズリハ属の常緑高木で、若葉が育ってくる春以降になると、それまで付いていた前年の葉が居場所を譲るように落葉するという特徴があります。

その落葉する姿が家督を子どもに譲るように見えることから、鏡餅では「家督の相続」「家系の繁栄」を意味する縁起物としてお飾りに利用されています。

昔から銀杏、珊瑚樹・樫などとともに「防火樹」としても知られ、火災による延焼を防ぐ目的で庭に植える家庭も多かったようです。

昆布

「喜ぶ」という語呂合わせで、日本では縁起物食材の代表格となった昆布。

昔は若布(わかめ)をはじめ海草全般を「布(め)」と呼んでおり、昆布は「広布(ひろめ)」と呼ばれていました。

鏡餅にも「喜びや幸福を広める」という意味で、多くの地域でお飾りに利用されています。

古くは、蝦夷(北海道の古称)で採れる食材として「夷子布(えびすめ)」と呼ばれていた時代もあり、七福神の恵比須様にあやかって縁起物の象徴的存在になったようです。

するめ

鏡餅に飾られることの多いするめは、ヤリイカやスルメイカを干した乾物です。

日持ちする食材として定評があることから「末永く幸せが続くように」という意味が込められた縁起物の代表格となりました。

鏡餅には昆布と一緒に飾ることで、1年間幸福や喜びが絶えない年になりそうです。

ちなみに、するめの「する」は「掏りにお金を盗まれる」「博打でお金を擦る」という意味で縁起が悪いとされ、「あたりめ」と縁起の良い言葉で呼ぶようになりました。

勝栗

鏡餅に飾られている勝栗とは、乾燥させた栗の実を臼で搗(つ)いて、鬼皮と渋皮を取ったものです。

「搗栗」と書くこともありますが、「勝つ」という意味で語呂を合わせ、昔は出陣のお祝いの縁起物とされていました。

したがって、日本でまだ戦(いくさ)が行われていた時代の名残を持つおめでたい食材といえます。

受験やスポーツなどの必勝祈願、選挙の出陣式などでもよく見られる縁起物ですね!

スポンサーリンク

串柿

もともと柿の実は幸せをかき集めるという意味で「嘉来(かき)」=「喜びが来る」を表す縁起物の1つです。

また、柿の木は寿命が長いことから「長寿を祈願する」、果実に大きな種が含まれていることから「子宝に恵まれる」といった意味も持っています。

さらに、串柿の串は三種の神器の1つ「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」を表しています。

日本神話において、天照大神が瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に授けた三種の宝器(剣・鏡・玉)のうちの剣を意味します。

五万米(ごまめ)

五万米は「田作り」とも呼ばれ、正月の祝い肴やおせち料理の具材としても有名ですね。

カタクチイワシの稚魚を素干しにしたものや、それを炒って醤油や砂糖などで味付けしたものを呼んでいます。

五万米は完全な当て字ですが、その字が表す通り「五穀豊穣」の意味を込めて鏡餅に飾られることがあります。

もともとは田植えをする際の高級肥料となっていたため、豊作祈願の縁起物とされていました。

黒豆

黒豆は五万米同様、「丈夫」「健康」「元気」を意味する「まめ(忠実)」を表す縁起物です。

鏡餅にも飾られていますが、おせち料理で毎年食べる方も多いですね。

また、「まめに気を配って暮らす」「まめに働く」といった語呂合わせに使われていますね。

いつも丈夫で元気に働けるというのは、人が生きて行く中で最も重要なことの1つと考えられていたため、鏡餅のお飾りにする地域もあります。

伊勢海老

海老は腰の曲がった老人を連想させる生き物です。

そのため、長寿を願う意味で縁起物として飾られることも多く、鏡餅では高級な伊勢海老を飾る地域もあります。

また、海老は茹でると赤く変色しますので、縁起物としておめでたい席に利用されることも多いですね

橙(だいだい)

そもそも柑橘類の橙は、成熟しても落果しにくく、1本の木に新旧代々の果実が付いている様子が見られるという特徴があります。

この様子が「ダイダイ」という和名の由来となっています。

鏡餅では一番上に飾られていますが、家系が「代々栄えるように」という意味が込められています。

最近では温州みかんなどで代用されることも多くなりました。

スポンサーリンク

鏡餅の意味と由来!するめや昆布などのお飾りに込められた意味は?のまとめ

正月飾りの1つとされる鏡餅は、様々な意味が込められている縁起物です。

伊勢海老などの豪華食材をはじめ、するめや昆布、橙などと一緒に飾れば、年神様から有難いご利益を受けることが出来そうですね。

普段は模造品などを飾っている方も、ぜひ本物のお餅や食材、植物などを利用して飾り付けするのもオススメですよ!

年神様の依り代になる器ですので、普段より豪華に飾って「最高の御年魂」を頂いてくださいね。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません