鏡開き2025年はいつ?意味や由来は?上手なやり方と餅の食べ方も!

正月の松の内の期間が明けた頃、毎年行われている年中行事「鏡開き」。

鏡餅を食べる習慣は縁起物とされているだけに、2025年はいつなのか気になりますよね。

関東と関西で日付が異なるといわれていますが、どういう理由があるのでしょうか…。

また、鏡開きの意味や由来はあまり知られていないため、ぜひお子様などに教えてあげてくださいね。

上手なやり方や禁止事項(NG行為)、餅の食べ方も知っておくと、1年を無病息災で過ごせるかもしれませんよ!

そこで今回は、鏡開き2025年はいつ?意味や由来は?上手なやり方と餅の食べ方も!というテーマでご紹介します。

スポンサーリンク

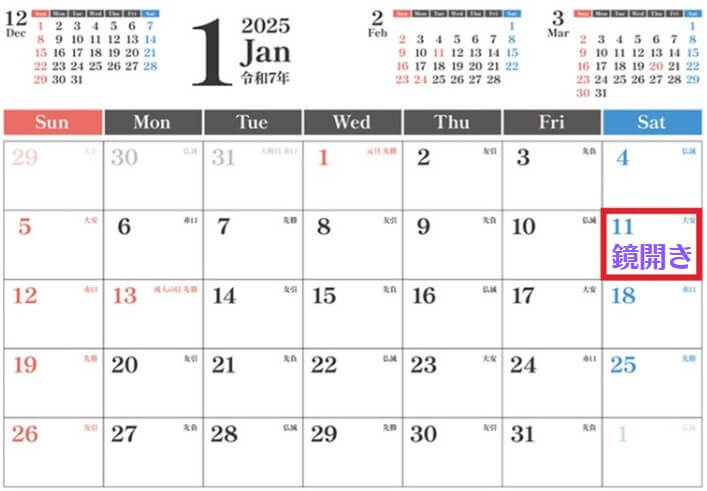

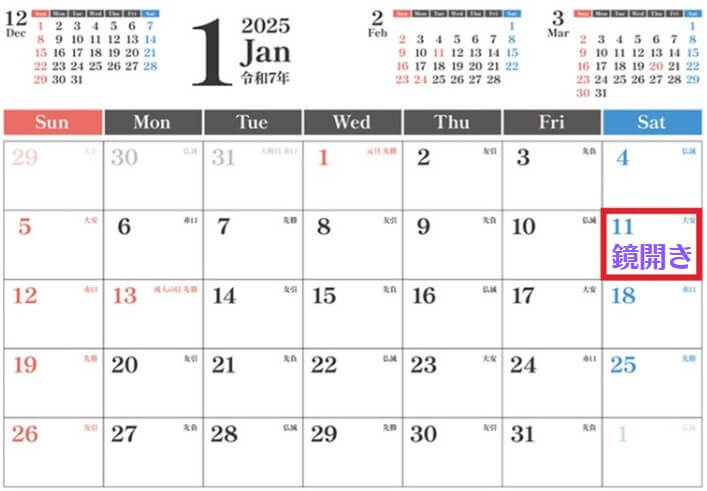

鏡開き2025年はいつ?

2025年(令和7年)の鏡開きは1月11日(土)です。

日付は毎年固定の行事なので、曜日を確認しておくとよいですね!

今年の場合、ハッピーマンデーの祝日「成人の日(1月13日)」の2日前になります。

鏡開きに関する地域ごとのイベントは、土日祝日などの影響により日付を多少調整される場合もあります。

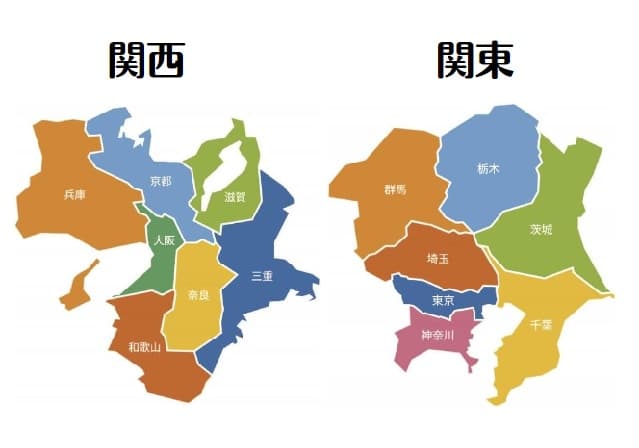

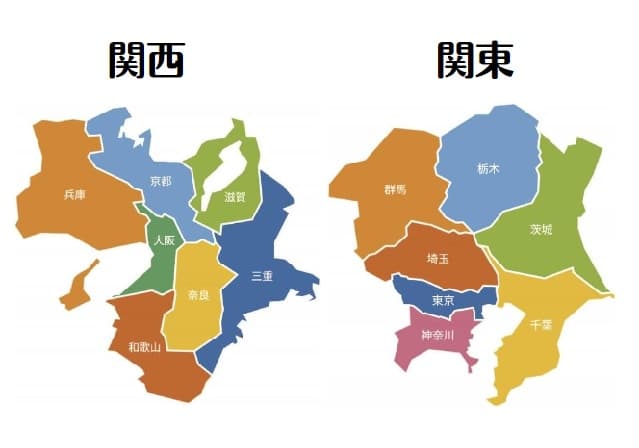

また、関東(全国的)とは異なり、関西では1月4日や1月20日に行う地域もありますよ!

なぜ日付に違いがあるのか、詳細を以下にまとめますね

鏡開きの日付が関東と関西で異なる理由

もともと鏡開きは、江戸時代前期まで旧暦1月15日の小正月が終わった後の1月20日でした。

昔は関東も関西も同じ日に行っていたのです。

しかし、江戸幕府三代将軍・徳川家光が1651年4月20日に亡くなったことを理由に…

月命日である毎月20日を避けるため、鏡開きは1月11日に変更されています。(※新暦での命日は2ヶ月程度ズレることもあります)

ちなみに、家光の死去により「松の内」の期間も短縮されていますが、その理由は以下の記事にまとめています。

いずれも江戸幕府のお触れ(公文書)によるものですが…

「将軍様のお膝元」である関東の鏡開きは1月11日に変更され、現在は全国的にも大多数を占めています。

一方、「天下の台所」といわれた大阪を中心とした関西にはお触れが行き届いていなかったのか、1月20日のままとなっている地域も多いようです。

また、関西では1月4日に鏡開きを行う地域もありますが、その理由は謎とされており、当時の「京の都(朝廷)」の風習が影響しているといった説もあります。

スポンサーリンク

鏡開きの意味

鏡開きとは、正月期間に飾っておいた鏡餅を食べて神仏に感謝し、無病息災などのご利益を得るための神聖な年中行事を意味します。

特に、新年に各家庭を訪れる年神様の「依り代」となる鏡餅を「お下がり」としていただくことに大きな意義があります。

依り代とは「神霊が憑依する物」のことで、憑依された物を「ご神体」や「神の聖域」とする神道の自然崇拝に基づく考え方です。

つまり、鏡餅は松の内期間中に年神様が宿る神聖な居場所であり、天に帰られる時にありがたい「御霊(みたま)」を残して行かれます。

そして、鏡開きの日にお餅に宿る御霊をいただくことで、私たちは1年を生き抜くパワーを授かることになります。

年神様の御魂は「年魂(としだま)」とも呼ばれ、現在の「お年玉」のルーツとなるものです。

また、鏡開きは平安貴族の間では長寿を願う「歯固めの儀」としての意味もありました。

乾燥して固くなった鏡餅を食べることで歯を強くし、生涯健康に過ごせるようにという願いが現在にも脈々と引き継がれています。

スポンサーリンク

鏡開きの由来

鏡餅の発祥は平安時代以前といわれており、詳細は不明とされています。

現在のように正月に飾るようになったのは、室町時代の武家において男児のために甲冑などとともに飾られた「具足餅」が起源です。

江戸時代に入り、鏡に見立てた餅を木槌や手で割って食べるようになったのが鏡開きの由来とされています。

武家では「切る」という言葉が「切腹」を連想させるため、「開く」という言葉を使うようになりました。

また、鏡餅の形は日本神話に登場する三種の神器の1つ「八咫鏡(やたのかがみ)」に由来するものです。

昔の鏡は青銅製の丸い形が主流で、「この世とあの世の境界」を表す神聖なものと考えられていました。

そのため、「割る」という言葉も縁起が悪いとして忌み嫌われていたようです。

結局、末広がりを意味する「開く」という言葉が使われ、鏡開きの名称で現在も根付いている風習です。

スポンサーリンク

鏡開きの上手なやり方

鏡開きの作法として、硬くなったお餅はハンマー状の木槌で叩いて割って調理します。

割れたお餅は欠片を残すことなく、全て食べ切って年神様の御霊を最大限に取り込みましょう!

ただし、ガチガチに固まった鏡餅は、木槌で叩いてもなかなか割れません。

そこで利用したいのが電子レンジですが、軽く水に浸してから熱を加えると上手にふやかすことができます。

あらかじめ水に浸けておくと、わずかなカビなどはこそぎ落しやすくなります。

手でちぎれるくらい柔らかくなればOKなので、火傷しないよう粗熱が取れてから調理してくださいね。

木槌や手で割るというのが鏡開きの正しいやり方ですが、水と熱を上手に活用するとよいです。

また、今では市販のプラスチック容器に包まれた鏡餅なども販売されていますよね。

小さな切り餅や丸餅が詰まったタイプがありますが、どちらも扱いやすく便利です。

鏡開きの禁止事項(NG行為)

鏡開きは一年を占う縁起物の1つなので、禁止事項もありますよ!

あくまで正しい方法で実践したいという人は、以下の点にご注意くださいね。

【鏡開きのNG行為】

- 鏡餅を包丁で切る

- 木槌が壊れるくらいの力で何度も叩く

- 細かい欠片を食べずに捨ててしまう

- 全くお餅を食べない

最も重要なのは年神様のありがたい御魂(年魂)を余すことなくいただき、ご利益を最大限に得ることです。

全くお餅を食べないというのは論外ですが、わずかな欠片も捨てずに汁物などに入れて美味しくいただきましょう!

木槌でダメなら金槌を使って鏡開きをするのもマナー違反ではありません。

鏡開きをした餅の食べ方

鏡開きで主流のお餅の食べ方には、お汁粉(ぜんざい)、お雑煮、かき餅などがあります。

昔から小豆の赤い色には魔除けの効果があるといわれるため、お汁粉(ぜんざい)は定番ですよね。

お雑煮は室町時代の武家社会で食べられていた「烹雑(ほうぞう)」を起源とする説が有力です。

お餅の他に野菜を雑多に煮込むという意味で「雑煮」と呼ばれるようになりました。

小さくしたお餅を油で揚げるかき餅は、塩を振って食べるとおいしいですよね!

もう少し細かくなったお餅なら、紙袋に入れて電子レンジで加熱するとサクサクとした食感になります。

おかきは鏡開きに由来するお菓子!

鏡開きのお餅で作る定番のお菓子「かき餅」は別名「おかき」と呼び、どちらも同じものです。

一般的には、もち米から作る「あられ」を少し大きくしたものを呼んでいます。

実は、この「おかき」という言葉は鏡開きに由来し、女房言葉の1つとされています。

女中言葉ともいいますが、「餅」を省略しつつ「お」を付けて丁寧な印象にした言葉です。

鏡餅を木槌で割ったり、手で欠いたりしていたことから「お欠き(おかき)」と呼ばれるようになりました。

もともとは欠けただけのお餅を指していましたが、今はお菓子の名前として定着しています。

スポンサーリンク

鏡開き2025年はいつ?意味や由来は?上手なやり方と餅の食べ方も!のまとめ

- 2025年の鏡開きは1月11日(土)

- 日付は毎年固定の行事

- 関西では1月4日、1月20日に行う地域もある

- 意味は神仏に感謝し、年神様の御魂をいただきご利益を得ること

- 起源は室町時代の具足餅とされる

- 江戸時代に入り、鏡餅を割って食べるようになったことに由来する

- 「切る」「割る」は縁起が悪いため、「開く」という言葉を使用

- 本来のやり方は木槌や手で割って調理する

- 水と電子レンジ(熱)を利用すると上手に柔らかくできる

- 食べ方はお汁粉(ぜんざい)、雑煮、かき餅が定番

- おかきは鏡開きに由来するお菓子だった

もともと鏡開きは家族全員が集まってお餅を食べる行事です。

今では地域ごとのイベントなどもありますが、ぜひ年神様の御魂をいただいてくださいね!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません