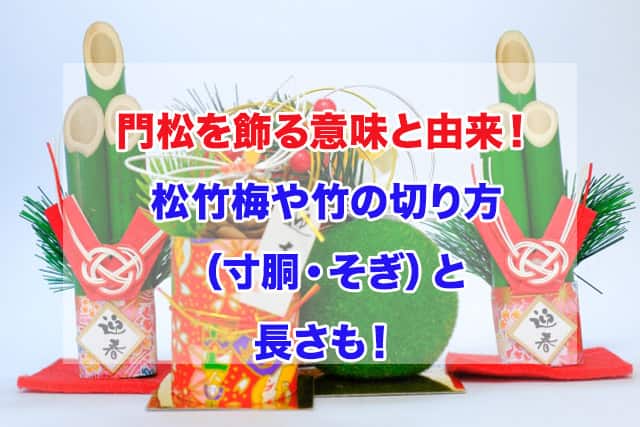

門松を飾る意味と由来!松竹梅や竹の切り方(寸胴・そぎ)と長さも!

新年を迎えるに当たって、家の玄関や門の脇などに飾られることの多い門松。

代表的な正月飾りの1つで松の内の風物詩となっていますが、飾る意味や由来をご存じですか?

門松は主に松竹梅で構成されていますが、その理由もあまり知られていないようです。

また、竹の切り方には「寸胴」「そぎ」の2種類がありますが、なぜこの形なのか気になりますよね。

その他、竹の長さが「七五三」と不揃いになっている点にもスポットを当ててみたいと思います。

そこで今回は、門松を飾る意味と由来!松竹梅や竹の切り方(寸胴・そぎ)や長さも!というテーマでご紹介しますね!

スポンサーリンク

門松を飾る意味!

正月飾りの中でも家の外に飾ることの多い門松は…

年神様を迷わず家に迎え入れるための目印であり、依り代(よりしろ)という意味を持ちます。

家の外に門松を飾っておくだけで、その年の福徳を授けてくださる年神様を無事に家の中に招き入れる重要な役割を果たしています。

年神様は特定の神というより、日本の民間信仰によって「歳徳神」「穀物神」「祖先の霊」などを1つの神様として祀り広まったものです。

また、依り代とは「神や霊が憑依する場所」のことで、年神様を迎えると家の中が一時的(松の内の期間)に清浄な神の領域になることを意味します。

門松の他、しめ飾りは浄・不浄の線引きとなる結界、鏡餅は家の中での年神様の居場所として同じく依り代と考えられています。

スポンサーリンク

門松を飾る由来!

正月に門松を飾るようになったのは、平安時代の貴族の遊び「小松引き」に由来します。

もともとは中国の唐代に行われていた「正月に松の枝を門に飾る風習」が平安貴族に伝わり、宮中行事に発展しています。

小松引きとは、新年最初の「子(ね)の日」に外出し、小さな松の木を引き抜いてくる行事で…

その松の木を長寿祈願の縁起物として愛好し、玄関に飾ったのが起源です。

その後、現在の門松の原型へと変化し、平安後期の詩集「堀河百首」にも「門松」という文言が登場しています。

昔から常緑高木の松は冬でも枯れることがないため、中国でも生命力や不老長寿の縁起物とされていたようです。

鎌倉時代に入ると冬でも青々とした竹も使われるようになり、現在の門松に大きく近づいたようですね!

スポンサーリンク

門松に使う松竹梅の意味と由来!

松の内の期間に飾っておく門松は、主に松竹梅の3点セットで構成されています。

昔から「祝い事(慶事)」の象徴として使われて来た縁起物とされる3つの植物ですが、門松ならではの意味や由来が存在します。

もともと松竹梅は、中国・宋代に誕生した「文人画」の中で…

多くの人々に親しまれた画題の1つ「歳寒三友(さいかんのさんゆう)」が日本に伝わったものです。

寒い冬でも生命力を感じさせる松竹梅の3種類は、日本でも「おめでたい事」の象徴とされていますね!

では、「松・竹・梅」のそれぞれの意味と門松に使われるようになった由来をご紹介します。

松

門松のメインとなる松は常緑針葉樹で、寒い冬でも葉が枯れたり色褪せすることも無く、落葉することもありません。

また、樹齢1000年を超える松も存在することから「不老長寿の象徴」という意味で使われています。

古来より、松は「神が宿る木」とされ、その語源も「神を待つ(松)」から来ています。

また、「祀る(まつる)」「祭り」といった意味も込められており、年神様来訪の目印として相応しい由来があります。

竹

門松で一際目立つ竹は、成長が早いことから「生命力」「繁栄」の象徴とされています。

また、冬でも鮮やかな緑色を保ち、冷たい強風や積もる雪にも負けることはありません。

気候や天候に左右されることなく、折れずに真っ直ぐ育つことから「強い志」「誠実さ」を意味する植物です。

正月の門松に竹が使われるようになった由来は…

- 家庭なら子孫繁栄や長寿、子供の健やかな成長、立身出世

- 会社やお店なら商売繁盛

といった願いが込められているからです。

ちなみに、門松に竹が使われる前には筍を長寿の縁起物としてご神体にお供えしていたようで、鎌倉時代になると松と竹を組み合わせた門松が飾られるようになりました。

スポンサーリンク

梅

梅はまだ寒さが厳しい早春の時期に、他の植物に先駆けて花を咲かせることから「立身出世」「開運」の象徴とされています。

また、老木となっても芳しい香りを放つ花は「長寿」「気高さ」を意味します。

縁起の良い花としては誰もが知るところですが、松と一緒に飾ることで「商売(松梅)繁盛」にも繋がるといわれています。

門松に梅が使われるようになったのは江戸時代からで、梅の栽培が盛んになったことに由来します。

門松に使われる松竹梅以外の飾り!

門松には松竹梅以外にも、色鮮やかな縁起物の飾りが用いられています。

代表的な3つを、意味も合わせて以下にご紹介します。

【葉牡丹】

- 縁起の良い牡丹と姿形や旬の時期が似ているため

- 昔は牡丹だったが、丈夫で安価な葉牡丹の人気が高まり普及した

- 花言葉が「祝福」や「利益」で縁起が良い

【南天】

- 赤い実が「魔除け」や「厄除け」としての意味を持つ

- 「南天のど飴」にも使われるように葉には抗菌作用があるため風邪予防になる

- 南天と難転をかけて「難を転じて福をなす」といわれる縁起物。

【水引き】

- 中国からの贈答品に結ばれていたもので、無事に海を渡れるようにといった「魔除け」の意味がある

- 水引きは引けば引くほど強く結ばれることから「縁結び」に繋がる

- 未開封の品に付ける「封印」とされている

葉牡丹や南天、水引などは門松だけでなく、正月飾りによく使われています。

一層彩も綺麗になりますし、新年を迎えるお祝いには欠かせない存在ですね!

スポンサーリンク

門松の竹の切り方(寸胴、そぎ)の意味と由来!

門松に使われる竹に注目すると、切り方が2種類あることがわかります。

節に合わせて真っ直ぐ横に切った「寸胴」と、斜めに切られている「そぎ」ですが、それぞれ意味が異なります。

なぜ切り方が違うのか、また、本来の形と変化した由来を見ていきましょう!

寸胴

門松の中でも、竹の切り方が節に添って真横になっている「寸胴(ずんどう)」。

現在ではあまり見られませんが、門松に竹が使われるようになった鎌倉時代や室町時代では一般的でした。

節がしっかり詰まっていることから「お金がたくさん詰まる」という意味が込められています。

銀行などの金融機関やデパートなどの商業施設では、現在でも寸胴の門松が飾られていることがあります。

竹の切り口が尖っていないため、比較的安全に持ち運びができるメリットもあります。

そぎ

門松本来の「寸胴」から現在主流の「そぎ」に変わったのは、450年ほど前の戦国時代からです。

1573年1月25日、上洛するため進軍を続ける武田信玄の兵に対し、徳川家康と織田信長の連合軍が戦った「三方ヶ原の戦い」がきっかけでした。

徳川家康の軍勢はこの戦いで完膚なきまでに破れた後、武田氏から「松平氏出自の徳川家康が滅び、武田氏が栄える」という旨の句を受け取ります。

これに逆上したのか、徳川家康は「松平氏は滅びず、武田の首級が落ちる」と句を読み替えた上で、門松の竹を斜めに切ったものと一緒に送り返したといわれています。

この歴史的一件のみで門松の「そぎ」の意味を完全に知ることは不可能ですが、形が変わった由来としては有力視されています。

また、その他の説として、竹は斜めに削(そ)ぐと切り口が笑った顔のように見えて縁起が良いことも挙げられていますね!

確かに竹は料亭などでは器として利用されていますが、斜めに削いである方が中身が綺麗に見えて「美味しく感じさせる」といわれています。

スポンサーリンク

門松の竹の長さが七五三になっている意味!

そもそも門松は、竹の長さが七五三(7:5:3)の割合になっているのをご存知でしょうか?

実は裾に巻かれている荒縄も、同じく上から7回、5回、3回となっています。※品によっても異なります

1番長い竹と7回巻かれた荒縄が男性、1番短い竹と3回巻かれた荒縄が女性を表すようです。

さらに中間の長さの竹と5回巻かれた荒縄が中間的な立ち位置で、男女の仲を取り持つといった意味があります。

七五三はそれだけでなく、2で割り切れない奇数なので縁起の良い比率ともいわれています。

見た目にもバランスがよく、綺麗に見えるといったメリットもあります。

門松を飾る意味と由来!松竹梅や竹の切り方(寸胴・そぎ)と長さも!のまとめ

松の内に門松を飾る意味と由来を中心にご紹介しました。

最近では住宅事情の影響で見かける機会も減っていますが、年神様を家に招き入れるための目印の他、依り代という重要な役割を果たしています。

また、門松は主に松竹梅という縁起物で構成されていますが、植物それぞれにも意味や由来が存在します。

竹の切り方は地域によって「寸胴」「そぎ」の違いはありますが、ぜひ正月に見ておくことをオススメします。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません